トップに戻る 2015年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

1回目 2002年8月17日 正面コース を見る

2回目 2005年2月11日 大黒山〜竜ヶ岳往復登山 を見る

3・4回目 2005年11月19日・20日筏場コース・午王ノ内コース を見る

5回目 2009年10月31日 大黒山〜竜ヶ岳往復登山 を見る

6回目 谷コースは上級者用 2015年3月22日 筏場コース〜谷コース を見る

7回目 上級者用 2015年3月26日 支尾根コース を見る

8回目 2015年3月29日 西尾根コース を見る

9回目 2015年12月26日 西尾根コース 登山道整備を見る

10回目 上級者用 2015年12月27日 支尾根コース 登山道整備を見る

11回目 2016年4月9日 大黒山から竜ヶ岳縦走・下山は西尾根コース を見る

12回目 2017年7月17日 西尾根コース(夏のトレーニング) を見る

13回目 2018年1月13日 筏場から西尾根コース 竜ヶ岳から大梅山縦走を見る

14回目 2019年2月16日 竜ヶ岳西尾根コース

15回目 2019年11月10日 竜ヶ岳西尾根コース

16回目 2020年2月2日 大黒山〜竜ヶ岳〜西尾根コースで筏場

17回目 2020年8月6日 竜ヶ岳 西尾根コースから登り、下山は大黒山林道へ

18回目 2020年9月20日 黒岩峡登山口〜札ノ尾山〜竜ヶ岳〜西尾根コース〜筏場登山口

19回目 2020年10月18日 竜ヶ岳〜大黒山〜毘沙門岩周回

20回目 2023年11月19日 大黒山〜竜ヶ岳〜毘沙門岩〜大梅山 8の字を描いて周回

21・22回目 2023年12月2・3日 西尾根コースを登り、下山は境界林道ルート

23回目 2024年1月2日 西尾根コースを登り、下山は正面コース

24回目 2024年1月6日 筏場コースを登り、下山は西尾根コース

25回目 2024年1月8日 正面コースを登り、下山は谷コース

2015年3月26日

支尾根コースのコースタイムは後日調査予定

竜ヶ岳の西尾根コースについて、地元の方に登山道入口などを教えて頂いたので、山口県の山(山と渓谷社)の著者、中島先生のご指導の下、登山道の整備に向かった。

|

|

| 高速道路の高架下を右折(入口は2ヶ所) | 小筏場橋の先を右折 |

登山口の筏場へ向かう起点を熊毛町の三丘温泉とすれば、温泉の前を走る県道144号を周防高森方面へ向かう。前方に山陽自動車道の高架が見えてくれば筏場で、高架下の椎の木川に架かる小筏場橋を渡り、右へ分岐する道に入る。なお、この手前の分岐を右折しても同じ場所に出る。

|

|

| 小筏場橋の手前を右折 | 筏場コースのお地蔵様 |

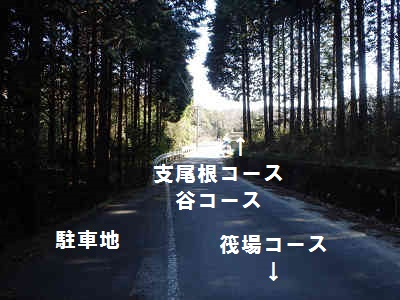

そのまま道なりに進み、山陽道の高架下(玖珂14)を潜る。県道から約500m程度進むと、右に筏場コースのお地蔵様が鎮座されている。更に100m程度道なりに進むと、左側に少し広くなった場所があるので、車を置いて登山を開始する。

|

|

| 駐車地 | カーブミラーが目印の入口 |

駐車地から北東へ続く舗装道を200m進むと、右にカーブミラーの置かれた分岐へ着く。この分岐を右折し、作業道を進むと耕作地へ着く。次に耕作地の南側にある分岐を右折し、わずかに進んでイノシシ除けのネットが見えてくれば、ネットを乗り越えて山道に入る。なお、このネット付近からは、しっかり目印のテープが巻いてあるので、テープを探しながら歩けば、山頂へ着く事ができる。

|

|

| 耕作地から南を見て右側 | ネットの中に入る |

当日は、地元の方の先導でこの道に入り、後をついて行くと、踏み跡や昔のテープの跡等が多く残っており、途中にシダの茂る箇所も見受けられたが、おおむね平坦な道が続いていた。地元の方の説明をお聞きし、お礼を述べて登山道へ向かう。

|

|

| 昔のテープが残っている | 踏み跡を辿る |

さて、山頂へ向かってしっかり目印のテープを巻きながら尾根道を進む。途中でシダの茂る場所に遭遇するが、今回はシダを中央突破し、しっかりした道を作りながらシダを踏みしめる。やがて明るい尾根道へ飛び出し、今度は背の低いシダを踏みしめる。ここでイノシシのヌタ場を見つけたが、このヌタ場は意外ときれいに見えた。

|

|

| 昔のプレート | イノシシのヌタ場 |

そのまま更に尾根道歩き、周囲には樹林が茂り、足下には大岩が隠れているので慎重に進む。足下に地籍調査の杭を過ごせば、少し歩きやすい道へ着く。明確な道を辿れば、間もなく坂の傾斜を感じ始め、左側の木には熊の爪痕が残っていた。

|

|

| 目印をつけながら進む | 熊のひっかき傷 |

明確な尾根道歩きが始まるものの、きついシダとの戦いも始まる。最初はシダを避けて巻き道を採ろうとしたが、尾根を外し気味となるので、そのまま尾根へ向かう。シダ道の急登は滑り易く、苦労しながら道を作る。それでもかまわず進んでいると、背後には明らかな登山道ができている。

|

|

| シダの茂る場所を過ごす | 三丘ヶ岳と熊毛烏帽子ヶ岳 |

更に少しずつ高度を上げると、三丘ヶ岳や熊毛烏帽子岳を見晴らす展望地へ出る。このコースはシダさえ無ければ展望広がる素晴らしいコースである。眼下には民家や登山口への取り付き地点などが見えており、今まで立っていた場所を眺めるのは、楽しい作業である。

|

|

| 主尾根コース・支尾根コース分岐点 | 竜ヶ岳は間近 |

やがて進路は東方向へ変わり、標高270m付近へ到着、東を見上げれば前方に目指す竜ヶ岳の山頂が顔を出した。この先の鞍部へ着いたところで時刻は12時を過ぎていた。平坦な場所で遅めの昼食を摂り、大休止の後再び山頂を目指す。

|

|

| 平坦な場所を通過 | 急登を踏ん張る |

平坦な場所を過ごすと山頂へ向かう急登が始まり、急な傾斜を辿れば、間もなく谷コースとの分岐へ到着。これで二つのコースは繋がった。山頂へ向かってしっかりテープを巻きながら進むと、間もなく竜ヶ岳の山頂へ到着、今回も快晴の空の下、すっきりした展望広がる山頂である。

|

|

| 谷コース・西尾根コース分岐 | 竜ヶ岳山頂 |

山頂から登山口方面を眺めると、今回の登山道入口と前回の谷コースの入口付近を確認することができる。山頂にて小休止の後、元来た道を引き返し、更に短い間隔でテープを巻き、足下を踏み固めて歩きやすくする。下山は登山時に巻いていたテープを頼りに楽々歩き、しっかりとテープを巻きながら登山口まで引き返した。

眼下に出発地点(クリックで拡大)

駐車地まで引き返すと、道をお聞きした地元の方が出てこられた。我々が尾根道を歩く姿が、この付近から見えたそうだ。この方より、お地蔵様を登山口とする「筏場コースの途中から竜ヶ岳へ向かったことがある」とのお話をお聞きした。そこで次回はこの「主尾根コース」を採ることにする。

![]() 前の山 竜ヶ岳 筏場コース〜谷コース を見る

前の山 竜ヶ岳 筏場コース〜谷コース を見る

![]() 次の山 白石山2015年 を見る

次の山 白石山2015年 を見る

登山口周辺の地図はこちら 山口県周南市 竜ヶ岳 登山口付近のMAP