トップに戻る 2025年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

| 2004年4月11日 初回雁飛山上田代コースを見る | |

| 2025年3月23日 上田代コースを見る | |

| 2025年4月 5日 西畑コースを見る | |

| 2025年4月 5日 | |

|

駐車地 →0:10→ ミツマタ群生地 →0:35→ 雁飛山山頂 →0:15→東山

→0:10→ 山条山 →0:10→ 長尾山 →0:15→ 作業道終点 →0:30→ミツマタ群生地→0:10→駐車地 |

|

| 全歩行時間 2時間15分 | |

|

|

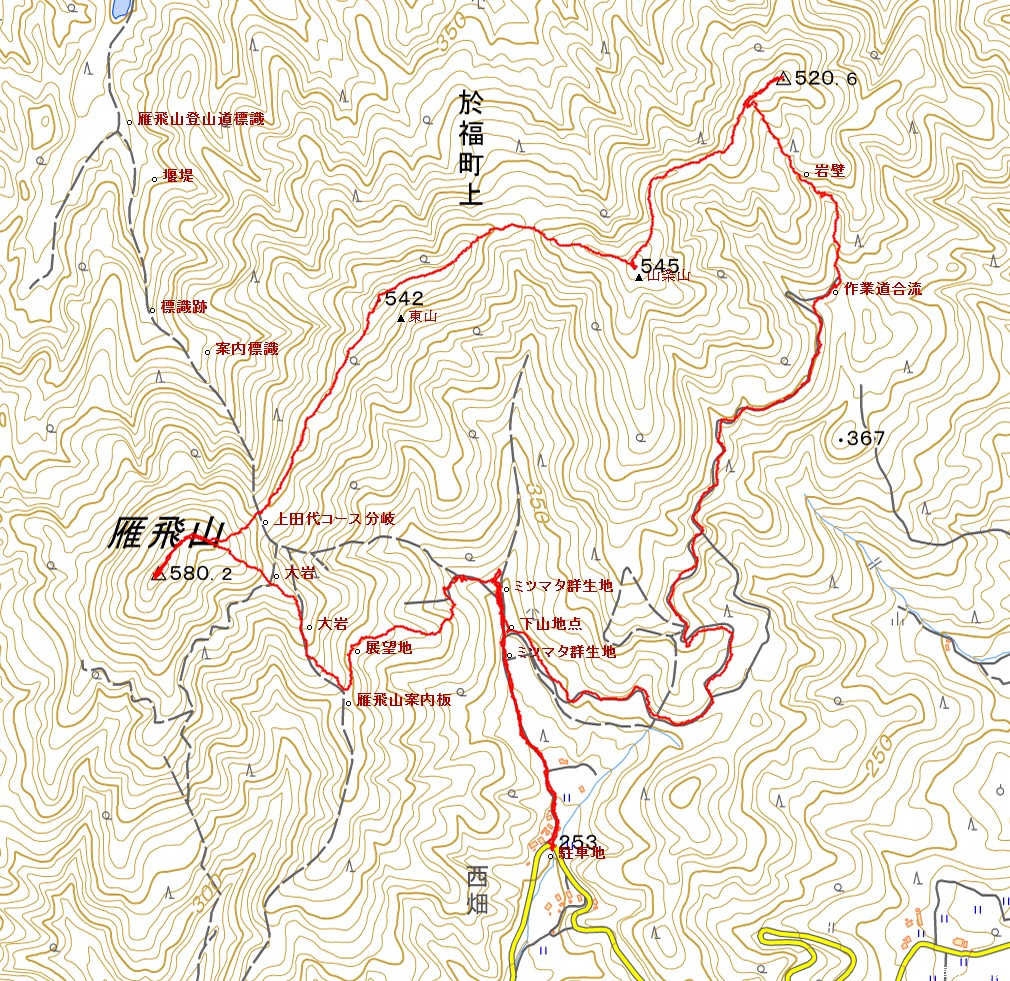

| 登山行程図(地図をクリックすると拡大) | |

|

|

|

| 美祢市の雁飛山へ向かいます。この雁飛山登山ですが、先々週雁飛山へ上田代コースをとり登った際、山頂で会った女性から西畑コースはミツマタが満開だということを聞いていました。更に今週の亀尾山(山口市秋穂)登山の際、同行したIさんより、雁飛山登山の途中に満開のミツマタを鑑賞したとの連絡を頂いていました。そこで本日、ミツマタが満開の内に西畑コースから雁飛山へ登ることにしました。 | |

|

|

| 道の駅おふくから眺める雁飛山 | 西畑コース登山口 |

|

雁飛山西畑コース登山口へ向かう起点を「道の駅 おふく」としますと、道の駅から800m程度南下し、防長バス小杉入口バス停の先を左折、石入踏切を渡ります。すぐに丁字路に着きますので、折り返すように左折し、県道341号大嶺於福線に入ります。次の分岐を右折し、右に長念寺を過ごします。 |

|

|

|

|

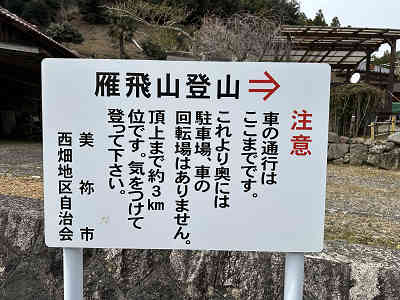

そのまま道なりに県道を2.5km進むと、正面に「雁飛山→」の案内が見えてきます。この手前の防火水槽横に数台の駐車スペースがありますので、車を置いて登山を開始します。当日は周辺で桜の花が満開で、この場所に着くまでに多くの桜を観賞することができました。 |

|

|

|

| 喫茶店のような場所がありました | 喫煙室 |

|

登山口の注意書きには、車の通行は登山口まで、この奥には駐車場も回転場も無いこと、頂上まで約3kmの行程であること等が記載されていました。登山口には休憩用の椅子も用意され、まるで喫茶店のような佇まいです。 |

|

|

|

| 鋪装道から未舗装道に変わります | 名残の桜 |

|

|

| ミツマタの花を観賞 | |

| そのまま舗装道を進むと、右に喫煙室を過ごします。間もなく舗装道は未舗装道に変わり、周囲には名残の桜が咲いています。左に竹林を過ごし桜などを眺めていたら、早速前方にミツマタが咲いていました。私にとっては堂ヶ岳で眺めて以来のミツマタ鑑賞です。 | |

|

|

| 右側が下山地点です | |

|

ミツマタの群生を鑑賞しながら進んでいると、右側に鉄製の門が見えてきました。この場所が今回の周回登山の下山地点と思われます。そのまま作業道を進んでいると道の左右にススキが目立ち、この付近から登山道に入ります。 |

|

|

|

| しばらくミツマタを観賞します | |

|

|

| 西側へ進みます | よく踏まれた道に合流します |

|

周辺に咲くミツマタの大群生を時間をかけて鑑賞し、ようやく出会った西畑コースのミツマタに感動さえ覚えます。しばらくミツマタを鑑賞した後、雁飛山へ向かって登山道に戻ります。登山道はミツマタの西側に続いており、ミツマタの群生地から北に少し高度を上げ、ミツマタが周囲から消えれば進路を西にとります。 |

|

|

|

| 自然林の下を進みます | 山腹につけられた道に着きます |

|

|

| 展望を眺めることができました | 雁飛山の案内に出合います |

|

すぐに登山道に合流し、これから先は自然林の下、明確でよく踏まれた道をたどります。すぐに足下の切れ落ちた展望地に到着、登山途中に遠くの山脈を眺めることができるのは最高です。この先で雁飛山の案内を確認、西畑の集落を出て初めて眺める標識に安心感が広がります。 |

|

|

|

| 境界の石杭が立っています | 大岩の横を進みます |

|

|

| 巨岩を観賞します | 上田代コースと合流します |

|

案内板を見て進路は右(北西)に変わり、少しずつ高度を上げます。足下には境界の石杭が立ち、登山道はとても歩きやすいです。この西畑コースには豪雨災害の被害があまり見当たらず、安心して歩くことができるようです。途中で2ヶ所大岩などを鑑賞し、高度を上げていると上田代コースと合流しました。なお、合流点には西畑コースへの案内板が立っています。 |

|

|

|

| 雁飛山山頂に到着しました | 馬酔木の花が咲いていました |

|

|

| 白滝山、一位ヶ岳、天井ヶ岳 | 堂ヶ岳 |

| もう山頂まではわずかな距離で、すぐに雁飛山山頂に到着しました。前回は快晴の山頂でしたが、今回は曇天の山頂です。但し、霞自体は前回より薄く、遠くまで見晴らすことができます。山頂周辺の岩上に立つと北西に堂ヶ岳がとても近いです。 | |

|

|

| 美祢市の街並み | 天竺山、谷山 |

|

|

| 道の駅おふく付近 | 工場群の煙突と桜山 |

|

その先には天井ヶ岳、手前に一位ヶ岳、左に白滝山、更に左には狗留孫山でしょうか。南にはかつて周回した谷山、左には天竺山がそびえており、その間には美祢市の工場群の煙突が2本立っています。煙突の先に立っているなだらかな山容は桜山でしょうか。いずれにしても過去に登った山々が周囲にそびえています。 |

|

| 上田代コースに入ります | ロープを伝って斜面を下ります |

|

さて、そのまま元来た道を引き返しても良いのですが、長尾山からミツマタの咲く場所までが未踏破なので、前回同様東山、山上山、長尾山へ周回します。山頂を出発し、西畑コースへの分岐を右に過ごし一旦上田代コースに入ります。 |

|

|

|

| 左下に下れば田代コースです | 鞍部から登り返して東山へ向かいます |

|

鞍部に着き、左下には上田代コースが分岐していますが、そのまま尾根沿いを北東に進みますが、北には明るい施設が続いているようです。最初は池か沼かと思っていましたが、よく見ると太陽光発電施設でした。これだけ大規模なソーラー施設は、ゴルフ場跡地でよく見かけるものです。 |

|

|

|

| 東山山頂に着きました | |

|

|

| 樹間越しに太陽光発電施設が見えました | 東山の先には丸っこい石があります |

|

|

| 山条山山頂に着きました | |

|

鞍部から登り返せば最初の山頂が東山で、山頂の木の先にある丸っこい石が印象的です。この先でも石の間を抜け、鞍部に下って登り返せば標高545mの三条山に着きました。三条山には祠が祀られており、今回も多くのお願いをしました。 |

|

|

|

| 下山分岐に着きました | 長尾山山頂 |

|

|

| 長尾山には四等三角点が置かれています | |

| 山上山を過ごし一旦鞍部に下り登り返します。次の鞍部の右側が下山道となります。ここではまず四等三角点の置かれた標高520.6mの長尾山の山頂を踏み、小休止の後下山を開始しましたが、長尾山の山頂からも太陽光発電施設は垣間見ることができました。とにかく広大な敷地にソーラー施設が設置されていることに驚きました。 | |

|

|

| 長尾山から少し戻って下山分岐を左折します | 植林の下を下ります |

|

|

| 巨大な岩壁を観賞します | 豪雨災害の爪痕が残っています |

|

さて、鞍部に下り分岐を左折します。植林の中に続く道をたどり、下っていると左に巨大な岩壁が出現しました。なかなか見応えのある岩壁をしばらく鑑賞、このような巨大な岩壁は最近見ていない気がします。岩壁の前を出発、この先からは豪雨災害の爪痕の残る道を慎重に下ります。 |

|

|

|

| 作業道終点に着きました | 作業道を歩きます |

|

倒木が多く、足下には滑りやすい石などが多いので転倒しないよう注意が必要です。やがて足下に治水事業等で使用される人工物が見られ、そのまま坂を下ればかつての作業道終点広場と思われる場所に着きました。これから先は登山道との合流点まで作業道歩きが続きます。 |

|

|

|

| 作業道の途中から展望を眺めます | ミツマタが咲いていました |

|

作業道は車が通れる程度の広さの道ですが、適当な場所に雑木も生えていますが、歩くには何も支障はありません。途中の切れ落ちた場所から展望を眺め、遠くからではありますが国道316号の先に咲く桜や秋吉台を見学することもできました。やがてミツマタの咲く場所を通過し、登山道に合流しました。 |

|

|

|

| 左右は竹林に変わりました | 登山道に合流しました |

|

下山前に再度ミツマタ鑑賞をするため、登山道入口付近まで移動し、しっかりミツマタを眺めて登山口まで引き返しました。念願のミツマタ鑑賞は素晴らしいものでした。教えていただいた女性とIさんに感謝です。 |

|

|

| 道の駅おふくから眺める雁飛山 |

|

| ミツマタの群生地 |

|

| ミツマタの花 |

|

| ミツマタの花(拡大) |

|

| 雁飛山山頂 |

|

| 堂ヶ岳 |

|

| 白滝山、一位ヶ岳、天井ヶ岳 |

|

| 天竺山と谷山 |

|

|

|

|

| 歩いた足跡 |

| 登山口周辺の地図はこちら 山口県美祢市 西畑コース登山口 登山口付近のMAP |

| 登山リスト(あいうえお順)に戻る |

| 2025年に登った山のリストへ戻る |

| トップに戻る |