2005年 2月12日 三丘城山(三丘ヶ岳)・平家ヶ城の登山記を読む

2009年 7月19日 夫婦岩山を読む

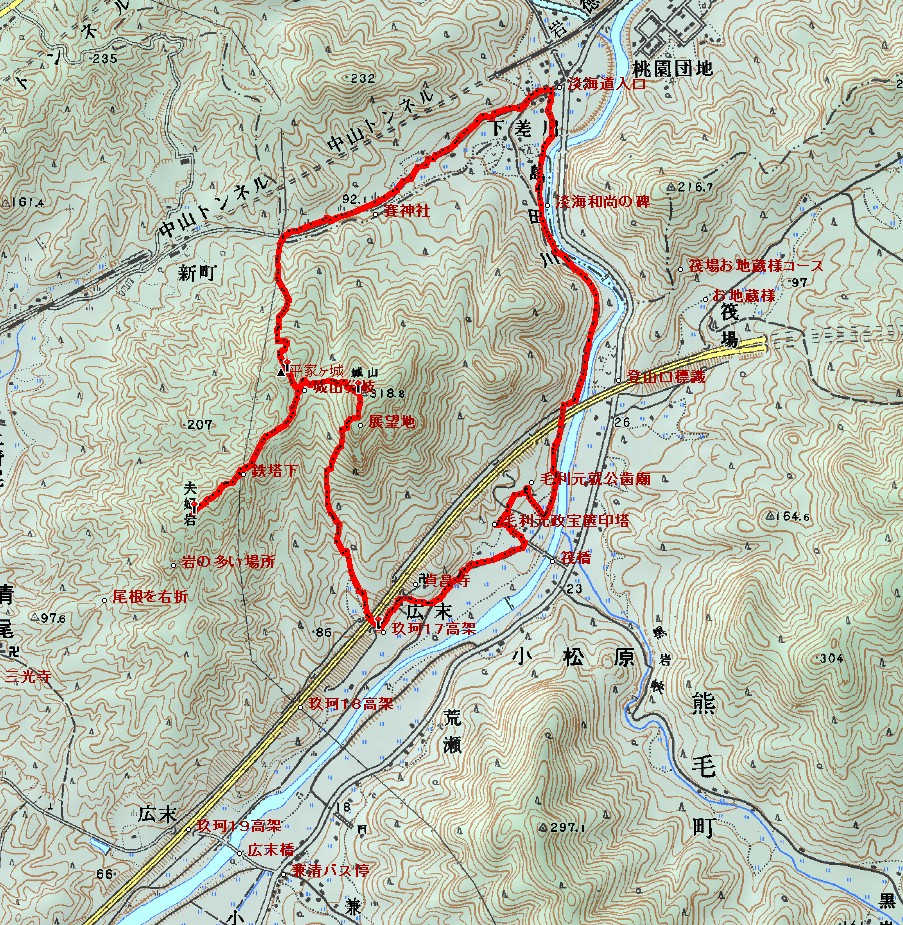

2010年 1月17日 正面コースから山陽道・淡海道歴史散策コース

2016年 3月12日 正面コースから平家ヶ城・夫婦岩周回コース

2020年 4月19日 18番高架から登り17番高架へ下山

2023年12月 9日 三光寺コースを登り、下山は18番高架へ

2024年 1月14日 正面コース(17番高架)から山陽道・淡海道歴史散策コース

2024年 2月12日 三光寺コース往復登山

登山口(玖珂17高架下) →0:40→ 展望地 →0:05→ 城山山頂 →0:25→ 夫婦岩

→0:20→ 平家ヶ城 →0:15→ 県道(旧山陽道) →0:25→ 淡海道入口

→0:35→ 淡海道終点 →0:03→ 毛利元就公歯廟 →0:02→ 宍戸家墓所

→0:03→ 毛利元政宝篋印塔 →0:12→ 登山口

全歩行時間 3時間 5分

陣古屋山の登山口を出発、時間があるので三丘城山へ向かう。この山へはバーデンハウス三丘を起点とし、県道を東へ進み、兼清バス停手前の分岐を左折する。右に兼清消防機庫を過ごし、この先の島田川に架かる広末橋を渡る。正面に見える山陽自動車道の玖珂19の高架をくぐり、抜けた先で右折。山陽自動車道と併走して東へ向かう。

|

|

| 兼清バス停手前の分岐を左折 | 山陽自動車道の玖珂19高架下の先を右折 |

間もなく玖珂18の高架前に到着、左のカーブミラーの所から左折し、中国電力の鉄塔巡視路をたどれば、「山口県の山(中島篤巳著)」に記載されている広末コースである。

|

|

玖珂18高架の手前を左折すれば広末コース登山口

玖珂18の高架を潜り左折、そのまま道なりに東へ進むと玖珂17の高架が左に現れる。この高架をくぐると広い駐車スペースがあるので車を置いて登山を開始する。北を眺めると、左に平家ヶ城、右に三丘城山が聳えている。高速道路沿いに北東へ少し進み、石仏が六体置かれた手前を左折する。

|

|

| 玖珂17高架をくぐる | 左に平家ヶ城、右に三丘城山 |

|

|

| 石仏の手前を左折 | 石仏に登山の無事を祈願 |

ここで舗装路は未舗装道へ変わり、広い林道のような道を北上する。薪の置かれた場所を過ごすと自然林の中に入り、いよいよ登山が始まる。右に沢を眺めながら植林の下を進むと進路は左へ向き、これから岩の多い坂道を登る。

|

|

| 横に薪の置かれた道を進む | 自然林の中に入る |

|

|

| 進路は左へ向く | 周囲に岩が目立つ |

道なりに右方向へ向かうと周囲にシダが増えてくる。シダは綺麗に刈り払われており、とても歩きやすくなっている。木の間越しに広がる周囲の山々を眺めながら気持ちの良い山道を進む。

|

|

| シダは綺麗に刈られている | 城山の露岩 |

|

|

| 明るい道が続く | ロープの渡された斜面 |

間もなく城山の露岩が目の前に広がり、これから向かう展望にわくわくする。足下にはフカフカの落ち葉の絨毯が続いており、急な傾斜に滑らないよう注意が必要なほどである。明るいシダの道には地積調査杭が打ち込まれており、ほとんど休み無しに坂を登ると、やがてロープの渡された岩場の急斜面に着く。ここはロープをつかみながら進むと大岩の横に出る。この岩の上からは木の間越しの展望が広がり、夫婦岩や熊毛烏帽子ヶ岳などを眺めることができた。

|

|

| 大岩の横へ向かう | 木の間越しに烏帽子岳 |

更に東側へ向かうと岩の多い一番の展望地に到着。北東に廿木山、右に向かって塔ヶ森、高照寺山と続く稜線。手前には大黒山、竜ヶ岳、札ノ尾山と続き、南には荒瀬山、高塔山、その先には天登山へと鉄塔が続いている。遠く南東には山頂部だけ顔を見せている田尻山、田尻行者山、更にその右には柳井琴石山が存在感を示している。このように展望の岩からは北東から南東方面の展望が開けており、岩の上に腰掛けて展望を眺めていたら時の経つのも忘れてしまいそうになる。

岩の展望地

三丘城山(三丘ヶ岳)の南の展望地から広がる風景(動画)

|

|

| 岩の展望地 | ロープの渡された斜面 |

美しい展望を堪能したので山頂の三角点へ向かう。北方向へ進むとロープの渡された斜面が現れる。この上に出ると大きな岩を過ごし、登山道の右手に城跡の石組みを眺めることができた。

|

|

| 大岩を過ごす | 城跡の石組み |

やがて平坦な三丘城山山頂に到着、東の展望所に向かい左から蓮華山・廿木山・塔ヶ森・高照寺山と続く稜線、その手前には大黒山・大梅山・竜ヶ岳・札ノ尾山と続く山脈を眺めることができた。山頂の三角点にて記念撮影の後、山頂を出発、西へ向かって下りて行く。

|

|

| 平坦な山頂 | 山頂からの展望 |

少し下がると展望の岩があるが、あいにく逆光の為、展望を得ることはできなかった。もう少し下ると真新しいロープの渡された斜面となり、慎重に下れば平坦な道となる。鞍部を抜けて登り返すとT字路に着く。右に向かえば平家ヶ城、左は夫婦岩・三光寺へと続く。ここは夫婦岩へ向かって左の道を採る。

|

|

| ロープの渡された斜面を下りる | T字路に着く |

ほとんど平坦な道を進み、少し下ると「玖珂18の高架」へ下る巡視路分岐(広末コース)に着く。そのまま直進し鉄塔下を通過、北西に熊毛烏帽子岳、反対側には札ノ尾山から高塔山へ続く展望を眺めた後、縦走路を西へ向けて進む。

|

|

| 広末コースの分岐を通過 | 鉄塔下から烏帽子岳 |

|

|

| 荒瀬山・高塔山方面 | 夫婦岩 |

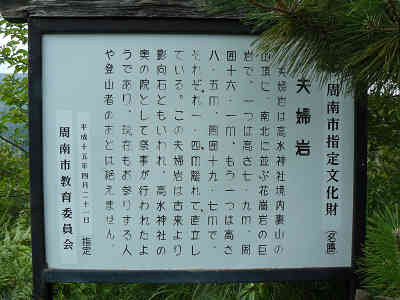

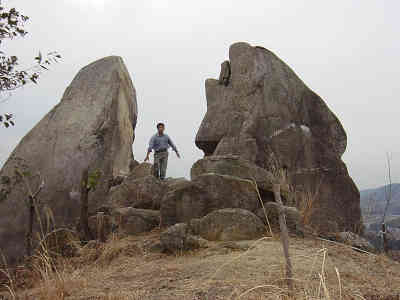

自然林の下を進むと間もなく夫婦岩へ到着、大きな岩と半年ぶりに再会した。夫婦岩からは西の展望を眺めることができるが、本日は逆光のため、すっきりした展望を眺めることはできなかった。夫婦岩の周囲には吉野桜が植えられており、春のお花見シーズンが楽しみである。

|

|

| 夫婦岩を下から眺める | 展望は逆光気味 |

夫婦岩を出発し、城山の分岐まで戻り、今度は北へ向かう。滑り易い坂を登ればすぐに平家ヶ城に到着、ここには三角点は置かれていない。大黒山・竜ヶ岳・城山・高塔山と続く展望を眺め、記念撮影の後ピークを出発する。

|

|

| 平家ヶ城山頂 | 平家ヶ城から高塔山方面の展望 |

少し下れば中国電力の鉄塔を左に過ごす。ここには椅子のような岩がある。この先右へと続く鉄塔巡視路に入り、一気に高度を下げて行く。周囲に車のエンジン音が聞こえてくるので何かと思っていたら、眼下に自動車のサーキット場らしきものがあり、高速で進路変更の練習をしているようだ。

|

|

| 鉄塔へ向かう | 腰掛けのような岩 |

|

|

| 整備された巡視路を下る | サーキット場 |

やがて県道に下り立ち、岩国市と周南市の市境へ向かうと熊毛郡と玖珂郡の郡境の碑を見ることができた。この道は旧山陽道であり、この峠は中山峠である。中山峠から岩国方面へ引き返すと左に「御駕籠建場の跡」の案内を見つける。ここは昔(藩政時代)藩主や西国の諸大名が、参勤や国内巡視などで往来の際、駕籠を止めて休息された場所と説明されていた。

|

|

| 巡視路入口 | 郡境の碑 |

|

|

| 「御駕籠建場の跡」の案内 | 賽神社 |

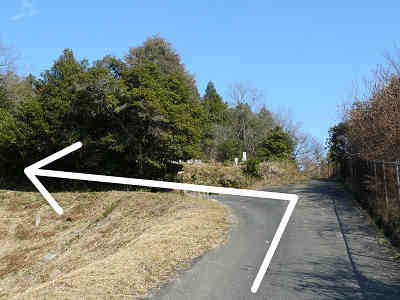

更に舗装道を下ると右に賽神社を過ごす。暫く舗装道を進み、竹林を過ごした先で左に観音石仏の置かれた宗泉寺跡を過ごす。もう少し下り、左にカーブミラーの立つ場所を確認、この向かいの岡田氏邸下の道に入る。この道が淡海道と呼ばれる古道である。

|

|

| 明るい舗装路を進む | 観音石仏 |

三丘・小周防を結ぶ道は、島田川が増水すると通行不能になることが多かったため、広末の貞昌寺の住職、淡海和尚が村人の協力を得て、1.5kmの新道を切り開いた。この道のおかげで、その後島田川が氾濫しても、通行不能になることは無くなったそうである。

|

|

| カーブミラーの立つ場所を右折 | 反対側から分岐を見る |

淡海道に入り、南方面へ向かうとすぐに川沿いの舗装路に出会う。そのまま川沿いに進むと、間もなく樹林を抜ける。この先の堤を越えると、右手に淡海和尚の碑を見ることができる。

|

|

| 淡海道を進む | 川沿いの樹林の中に入る |

|

|

| 淡海和尚の碑 | 淡海道を進む |

よく踏まれた歩きやすい道を進むと大岩を過ごし、川沿いには淡海道造成のための石組みを見ることができる。石組みや観音石仏などを眺めながら進むと、山陽道の高架下に出る。ここで淡海道は一旦舗装道になるが、少し進んで左下へ続く階段を下りると再び未舗装の淡海道に戻る。島田川沿いをそのまま進むと、すぐに淡海道は終了。この先を右折し「毛利元就公歯廟・同夫人宝篋印塔」へ向かう。

|

|

| 石仏 | 眼下には清流島田川 |

|

|

| 歴史ある石組み | 高架を抜け、ガードレールの切れ目を左折 |

|

|

| 淡海道の終点 | 毛利元就公歯廟 |

舗装道を北西方向へ進むとすぐに毛利元就公歯廟へ到着。説明によれば、関ヶ原合戦後の領地配分によって、右田毛利の祖である毛利元政(元就の七男)は、慶長5年(1600)に三丘領主となり、慶長8年(1603)に入部した。その年が、父元就の三十三回忌と生母乃美の方(元就の側室)の三回忌にあたったため建てられた供養塔である。元政が肌身を離さなかった元就の遺歯が納められており、向かって右が元就公の歯廟で、左が元就夫人乃美の方の宝篋印塔である。

|

|

| 宍戸家墓所 | 宍戸家家老末兼家墓所 |

更に周辺散策は続き、少し舗装道を引き返し右折、角に立つ案内に従って進むとすぐに 、「宍戸家墓所・宍戸家家老末兼家墓所」へ着く。ここは、寛永2年(1625)一斉領地替えにより三丘領主となった宍戸家の仙竜寺墓所(初代〜4代)である。なお、5代から10代の墓所はこの先の貞昌寺裏の丘にある。墓所を過ごし南方向へ向かうと再び案内が立ち、右折すれば毛利元政宝篋印塔・宍戸元続夫人の墓に着く。

|

|

| 毛利元政宝篋印塔・宍戸元続夫人の墓 | 民家の横を抜けて舗装路へ |

向かって左が慶長14年(1609)萩で没した元政を葬る宝篋印塔、右は元和4年(1618)三丘で没した元倶(元政の子)夫人の母である宍戸元続夫人(織田信長の娘といわれている)の墓である。元続夫人の石塔は県下に類例のない特異な石塔として有名である。

|

|

| 貞昌寺へ向かう | 道なりに進むと登山口へ着く |

少し戻り、民家の横を抜けて舗装路に出る。これからは西へ向かって進み、観音石仏を過ごした先で貞昌寺へ向かう坂道に入る。そのまま道なりに山陽自動車道方面へ向かえば、すぐに登山口の玖珂17の高架下に出る。

本周回コースは歴史とも触れあえるとても楽しいコースであり、山歩きの部分を省いての「山陽道・淡海道の歴史ウォーク」もお薦めのコースである。

三丘城山

展望

平家ヶ城

淡海和尚の碑

淡海道の石組み

毛利元就公歯廟

毛利元政宝篋印塔・宍戸元続夫人の墓

![]() 前の山 陣古屋山 を見る

前の山 陣古屋山 を見る

![]() 次の山 高塔山(津海木) を見る

次の山 高塔山(津海木) を見る

登山口周辺の地図はこちら 山口県周南市 三丘城山 登山口付近のMAP

2005年 2月12日 三丘城山(三丘ヶ岳)・平家ヶ城の登山記を読む

2010年 1月17日 正面コースから山陽道・淡海道歴史散策コースを読む

2016年 3月12日 正面コースから平家ヶ城・夫婦岩周回コース

2009年 7月19日 夫婦岩山

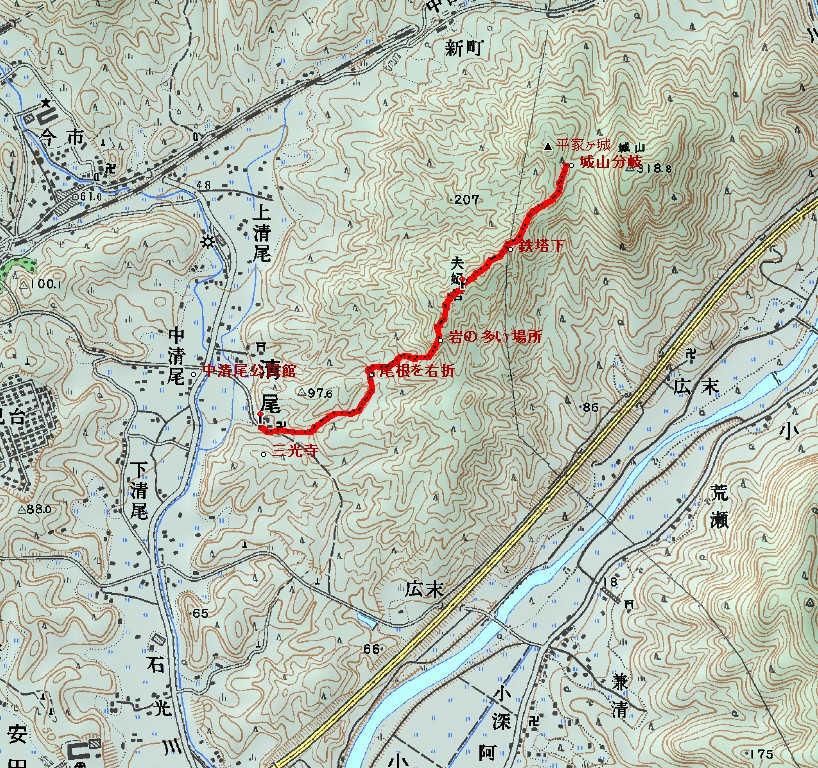

三光寺 →0:30→ 夫婦岩山 →0:20→ 三丘城山分岐

→0:20→ 夫婦岩山 →0:25→ 三光寺

全歩行時間 1時間35分

烏帽子岳の来巻西登山口を出発、午後からの雷雨に備えて柳井へ向かっていると、まだ周囲は晴れている。夏場の山歩きのトレーニング場所を探していると、目の前に周南市三丘の夫婦岩山が見えてきた。登山口は周南市清尾の真言宗善通寺派三光寺。4年前もこのお寺から登ったが、今回地図も持ち合わせていないため、新コースは次回行くことにする。

|

|

| 中清尾集会所の向かいが登山口 | 今回も登山口は三光寺 |

三光寺の山門を潜り、お地蔵様を眺めながら本堂に出る。本堂右には新しいお堂が建立されていた。弁財天の右を抜けて山道に入ると夫婦岩への案内標識が置かれている。右に豪快なお滝場を過ごし、広い道を進めば右上には石鎚様が鎮座されている。

|

|

| 新しいお堂 | 山道には案内標識が立つ |

|

|

| 神聖なお滝場 | 石鎚様 |

沢には大きな一枚岩が沈んでおり、なかなか美しい。2ヶ所の橋を渡れば少し草の茂る場所を通過、自然林の道を進めば尾根に着き右折。滑り易い真砂の坂道を進めば間もなくロープの渡された岩の多い場所に着く。ロープの助けを借りながら一気に高度を稼げば、すぐに空が開け目の前には大きな夫婦岩が現れた。

|

|

| 沢には一枚岩 | 夏草の茂る橋を渡る |

|

|

| 夫婦岩への案内板に従い尾根を右折 | ロープの渡された岩の多い場所 |

|

|

自然林を抜ければ夫婦岩が見えてくる

シダの茂る道を少し登れば間もなく夫婦岩の前に到着、やはり夫婦岩は大きい。岩の上に腰掛け、眼下に広がる展望を暫く眺める。目の前には熊毛烏帽子岳が近く、先程まで立っていた虎ヶ岳・下松烏帽子岳の稜線も美しい。

|

|

夫婦岩は大きい

夫婦岩の眼下に広がる展望

夫婦岩の眼下に広がる展望(動画)

空を眺めるとまだ青空が残っているので三丘城山に向かって行けるところまで行くことにした。快適な自然林の下を北東へ向かって進み、鉄塔を通過する。更に登山道を進めば鞍部の鉄塔巡視路の分岐を過ごし、間もなく城山と平家ヶ城の分岐に到着。ここで雨が降り始めた。

|

|

| 夫婦岩の説明板 | 木漏れ日の中、三丘城山へ向かう |

鉄塔下から左に平家ヶ城・右に三丘城山を眺める

|

|

| 鞍部の鉄塔巡視路分岐 | 平家ヶ城と三丘城山の分岐 |

天気予報の雷雨が頭をよぎる。裏目裏目の天気予報。ここでは雷雨が起きることを予想して夫婦岩へ引き返す。ところが半分程度引き返したところで雨は降り止んだ。再び城山へ向かうには、雨を含んだ草をかき分けて行かなければならない。本日はこのまま夫婦岩まで引き返し、三丘城山へは次回、直接山頂を目指すコースを採ることにする。

|

|

三丘城山正面コース登山口と登山口から眺める三丘城山

麓から眺める夫婦岩

お滝場

石鎚様

![]() 前の山 烏帽子岳〜虎ヶ岳 を見る

前の山 烏帽子岳〜虎ヶ岳 を見る

![]() 次の山 吾妻山 を見る

次の山 吾妻山 を見る

登山口周辺の地図はこちら 山口県周南市 三丘城山 登山口付近のMAP

2010年 1月17日 正面コースから山陽道・淡海道歴史散策コースを読む

2009年 7月19日の夫婦岩山を読む

2016年 3月12日 正面コースから平家ヶ城・夫婦岩周回コース

三丘城山(三丘ヶ岳)・平家ヶ城 128回目 148座目

登山口 三光寺駐車場

ガイド本 無し

登山開始 14:55 山頂到着 16:11 下山開始 16:21 下山終了 17:06

登山時間 1:16 山頂滞在時間 0:10 下山時間 0:45

所要時間数 2:11

本日の登山は三丘の高塔山か三丘城山と決め、三丘に向かって中山ダムを通り抜けて行った。高塔山は山頂まで1時間半程度かかるらしいので三丘城山に登ることにして登山口を探した。バーデンハウスの駐車場で地図を見ると登山口を通り過ぎているようなので、兼清バス停まで戻り、兼清の消防団の車庫の横を抜けて高速道路の下をくぐり県道まで出た後、高水方面に向かうとすぐ右側に夫婦岩登山口の道標を見つけた。その先には登山口の三光寺の駐車場がありここに駐車して登山を開始する。

|

|

| 夫婦岩の標識に従い三光寺に向かう | 登山口の三光寺 |

山門を抜けていつもはお寺にお参りしてから登山を開始するが、小学生の子供たちが遊んでいたので帰りにお参りすることにして先に進んだ。お滝場に向かう途中に登山道があるようなのでお滝場方面に向かうと左側に山に進む道を見つけた。

|

|

| お滝場方面に向かう | 夫婦岩の標識が見える |

ここからはすぐに山道となり右にお滝場を見ながら坂を登る。すぐに分岐がありこの分岐を左に進むとすぐ右側に石鎚様があり大きな岩が見えた。石段を少し登ると岩の上は平らになっておりここに祠が祀られていた。

|

|

| 雄滝場を上から眺める | 石鎚様に参拝 |

石鎚様にお参りして先を行くと大きく平らな一枚岩が小川の中に沈んでいるのが見えた。すぐ先は竹藪となっており夏はヤブ蚊と藪で大変難渋するものと思われる。その先では住職らしき方が竹を切って道を歩きやすくされていた。その先に木橋があり、住職が「危ないので気をつけて、3月頃には新しくします」と言われた。壊れそうな橋なので小川を渡り川を渡って先を行く。すぐに山頂方向に二つの岩が見えたので夫婦岩だろうと思い眺めた。

|

|

| 竹藪を進む | 遠くに見える夫婦岩 |

|

|

| 急な坂を登る | ロープの渡された道 |

先に進むに従って竹藪がきつくなって来たが、尾根近くまで来ると急に良く踏まれた道となった。。道は滑りやすい道で坂も急になりだんだん速度が遅くなる。ここで3名の登山者と出会った。坂が急になると同時に大きな岩も目立ってきて、少し我慢して登るといきなりの二つの大岩が立っていた。夫婦岩到着である。

|

|

夫婦岩

夫婦岩から西方面の展望

じっくり大岩を見るとモアイ像のような岩である。ここからの展望は素晴らしく三丘から光・下松・徳山の大華山まで見渡せた。しばらく岩を眺めて城山を目指す。城山へは明るい尾根道を進んでゆくアップダウンも大したことはなく途中で鉄塔の下を通り、ここからは高塔山とその後ろの天登山がよく見える。

|

|

| 城山山頂方面、後ろには竜ヶ岳 | 高塔山の後ろには天登山 |

一旦道を下ると三丘側からの登山口と出会う。尾根道を先に行くとしばらくして右側に降りる道を確認、この道が城山への分岐である。まずは目の前の山の平家ヶ城に登る。

|

|

| 平家ヶ城に向かう坂 | 平家ヶ城山頂 |

急坂をあっという間に登り頂上が平家ヶ城、ここからは大黒山と竜ヶ岳がよく見える。南側の展望も良く利いている。平家ヶ城を一旦通り過ぎ降りると中電鉄塔があり、その側に四角の岩が立っておりその横にはソファーのような岩もある。展望は烏帽子岳方面から西方面がよく見える。平家ヶ城まで戻り、坂を下りいよいよ城山への登山である。

|

|

| 四角岩 | 平家ヶ城から城山を見る |

分岐から一旦降りてすぐに緩やかに登り返す。一旦左方向に登ると、とてつもなく急な坂が出現、竜ヶ岳の急坂に匹敵するような坂を登る。ここにはロープが渡されており助かる。次に少し降りてほっとするとまたまたロープの渡されている坂が続く。あえぎながら登ると展望の利く岩の前に出る。ここから大華山方面がきれいに見える。振り向くと最後の急坂が待っている。

|

|

急な坂を登って行く

三番目の急坂を登りきるとそこは三丘城山で、三角点が真ん中に埋められておりその先には山頂標識があり、山頂標識の先には玖珂方面の展望と大黒山・竜ヶ岳の展望が見える。この展望を見るために大岩の上に登る。その下は絶壁となっている。南方面にも大岩があり確認のため散策した。周囲からは自動車レースのような音が終始聞こえるので落ち着かない。すぐに荷物をまとめて山頂を出発する。展望の利く岩から北方面を見ると自動車のラリー場らしきものが見えた。

|

|

| 展望の岩から西方面を眺める | 三丘城山山頂 |

山頂から玖珂方面の展望

下山はいつもは早い。転ぶように飛ぶように帰る。中電鉄塔まで戻り南方面を見ると黒岩峡の方面の山の中に琴石山を見つける。後は尾根道なので飛ぶように歩いていると飛んでしまい、手をつく暇もなく顔から地面に激突、したたか額を打ってしまった。リュックからは三脚などが散乱し大変な状況となった。荷物をまとめて歩き出すとどうも額が痛い。手を当てると出血している。夫婦岩まで急いで戻り、救急セットを出し応急処置をする。

|

|

| 展望岩から平家ヶ城を眺める | 真ん中の岩が展望岩 |

すごい出血だが鏡を持っていないので状況がわからない。再び歩き出すと急な坂を下りることになり、写真を撮った。ここで自分の顔の写真を撮れば、怪我の状況がわかると思い写真を撮る。なんと右の額が2・3センチ切れており痛いはずである。とにかく急いでまたまた飛ぶように降りてゆき、お滝場があったので参拝し、お寺にもこの程度の怪我で済んでありがたいとお礼をして登山口の車まで戻った。

|

|

| 急な坂を下りる | 三光寺に参拝 |

車の中でしっかりと傷口を消毒し、馴染みの診療所に飛び込んで再度消毒をしてもらった。傷は浅く月曜日にはもうテープをしない方が良いということだった。また、本日使用したサポーターの調子がよかったので、今度は膝を保護するサポーターをスポーツ店で買って帰った。

お滝場

石鎚様

夫婦岩

夫婦岩からの展望

三丘城山

城山山頂から玖珂方面

![]() 前の山 大黒山 を見る

前の山 大黒山 を見る

![]() 次の山 荒瀬山・高塔山 を見る

次の山 荒瀬山・高塔山 を見る

![]() 前の山 烏帽子岳〜虎ヶ岳 を見る

前の山 烏帽子岳〜虎ヶ岳 を見る

![]() 次の山 吾妻山 を見る

次の山 吾妻山 を見る

![]() 前の山 陣古屋山 を見る

前の山 陣古屋山 を見る

![]() 次の山 高塔山(津海木) を見る

次の山 高塔山(津海木) を見る

2005年 2月12日 三丘城山(三丘ヶ岳)・平家ヶ城の登山記を読む

2009年 7月19日 夫婦岩山を読む

2010年 1月17日 正面コースから山陽道・淡海道歴史散策コースを読む

登山口周辺の地図はこちら 三丘城山 登山口付近のMAP