トップに戻る 2018年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

| 2004年 3月 7日 杭名コースの登山記を読む 2008年 2月11日 阿品コースの登山記を見る 2015年11月21日 杭名コースの登山記を見る 2016年 3月26日 阿品コースの登山記を見る 2017年 1月14日 阿品コース〜弥山〜柏木山〜商人休み〜弥山〜車道経由で下山口を見る 2018年 1月 3日 阿品コースで三社参りの登山記を見る 2019年 1月 3日 杭名コースの登山記を見る 2021年 1月 2日 阿品コースの登山記を見る 2022年 9月 4日 阿品コースの登山記を見る |

|

| 2018年1月3日 | |

|

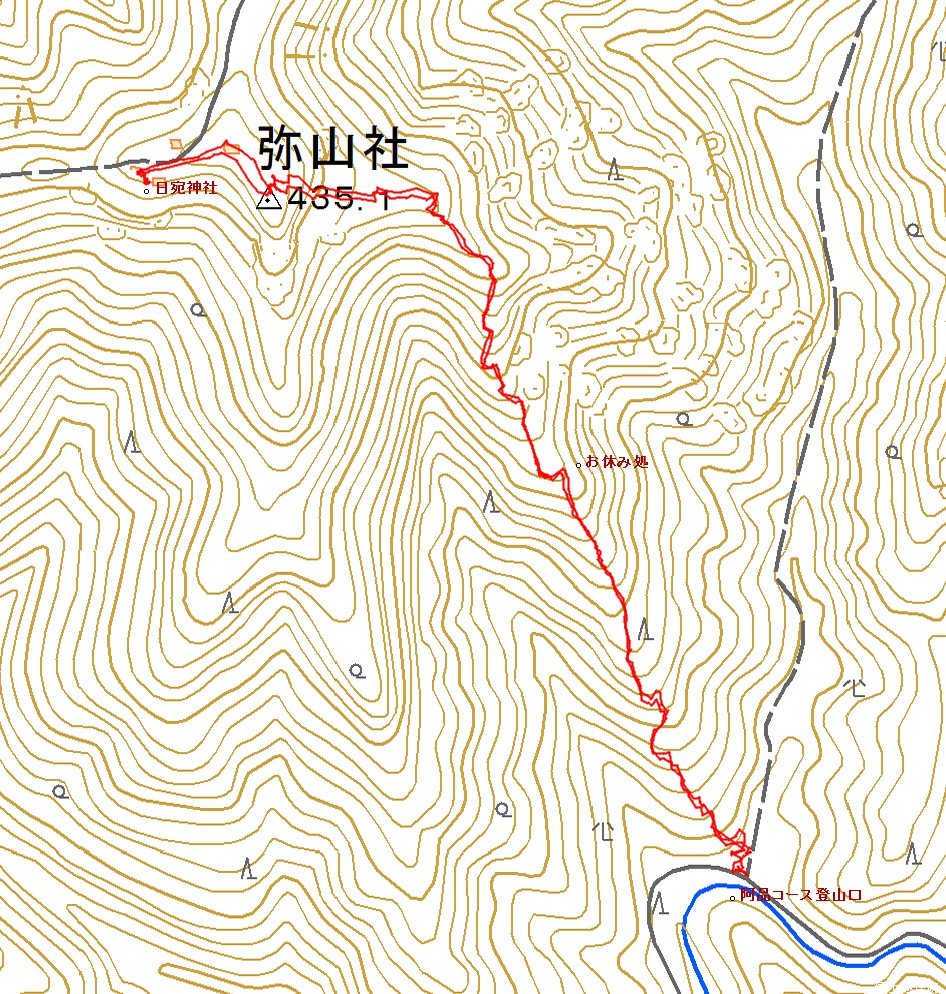

登山口 →0:25→ 十一丁お休み処 →0:20→ 弥山社 →0:14→ 十一丁お休み処 →0:16→ 登山口 |

|

| 全歩行時間 1時間15分 | |

|

|

| 登山行程図(地図をクリックすると拡大) | |

|

|

|

| 今年の始動は早いかも知れない。最初は竜ヶ岳の西尾根コースの確認をしようと思っていたが、年の初めは三社参りからで、丁度良いのは岩国弥山。阿品地区の弥山社、瓦谷地区の赤瀧神社、美和町日宛地区の日宛神社と旧三村がそれぞれ護ってきた信仰の地である。

今回は阿品コース登山口の「岩国市高感度地震観測施設」を出発、天明八年(17888年)二月と彫られた鳥居を潜る。 |

|

|

|

| 天明八年(17888年)二月の鳥居を潜る | 一丁のお地蔵様と丁塚 |

|

岩の上に日差しが戻り、少し登れば汗ばむ陽気。お正月だがすぐに半袖となる。急な岩の道を折り返せば一丁のお地蔵様と丁塚を見る。これから山頂まで、参道に置かれた20丁を黙々と登る。今日の目的は丁塚を一つ一つ数えながら見落とすことなく登る事である。 |

|

|

|

| 二丁 | 三丁 |

|

|

| 青空を見ながら登る | 四丁 |

| 何度も登り慣れた信仰の道、右に二丁、三丁を過ごせば、前方には青空が美しい。左右にシダの並ぶ道を進み左に四丁を通過、ここで参道は真っ直ぐに見える。先で左に折り返せば右に五丁、蛇行しながら右に六丁、更に七丁を過ごす。 | |

|

|

| 五丁 | 六丁 |

|

|

| 七丁 | 八丁 |

|

少し真っ直ぐな道に戻れば左に八丁、岩の道を辿り左に九丁を見送れば、まもなく右の隠れたところに立像の十丁を見つける。更に坂を進むと広場の手前に十一丁、石組みの上にはかつてお休み処が建っていたが、台風により倒壊してしまったようだ。 |

|

|

|

| 九丁 | 立像の十丁 |

|

|

| お休み処の十一丁 | お休み処からは弥山社が見える |

|

お休み処からは山頂に建つ弥山社がよく見える。今日は石柱の左右に白い幟が印象的である。お休み処を出発、いよいよ弥山阿品コースのハイライトの岩稜歩きである。左右に石組みを見ながら坂へ向かう。まるで岩の階段のように続く道を進むと左の岩の前に立つ十二丁を過ごす。ここで対岸の岩峰を眺めれば、岩の間に道がつけられていることに気づく。 |

|

|

|

| ハイライトの岩稜歩きの始まり | 対岸に道路が見える |

|

|

| 十二丁 | 十三丁 |

| 自然の岩を踏みしめて登れば右に十三丁、次は十四丁だが歩き方には注意が必要で、最初の道を右へ採らずに次の道を右へ採る。すると左上に十四丁が立っている。間もなく黒い十五丁を過ごし、岩の間を進むとやはり右に黒い十六丁を過ごす。 | |

|

|

| 十四丁 | 十五丁 |

|

|

| 十六丁 | 左が切れ落ちている |

|

左側が切れ落ちた道を辿れば、右に折り返し、この先右側に十七丁を見る。この付近で後ろから来た登山者に抜かれた。相変わらず歩くのは遅い。足下に続く岩の道を進み、左に十八丁を過ごせば終わりは近い。 |

|

|

|

| 十七丁 | 十八丁 |

|

|

| 十九丁 | 弥山社手前 |

|

間もなく左に十九丁を見て、明るい道を進むと石段の前に到着、見上げればもう弥山社は目の前だ。急な石段に取り付くと空が青い。すぐに弥山社へ参拝、さすがにお正月で参拝者の多いことにびっくり。こんなに参拝者の多いことは初めてかも知れない。 |

|

|

|

| 弥山社へ参拝 | 二十丁 |

|

|

| 鐘楼堂 | 眼下に展望 |

| 鐘楼堂で鐘を突き、弥山社を出発、次に杭名地区の赤瀧神社へ参拝、最後に日宛地区の日宛神社へ参拝して三社参りを終えた。この日宛神社には神主さんが来ており、神社内では神事が行われていた。 | |

|

|

| 赤瀧神社へ | 赤瀧神社へ参拝 |

|

|

| 日宛神社へ | 日宛神社へ参拝 |

|

|

| 展望台から眺める風景 | |

|

ここで御神米を頂き、下山を開始。下山も丁塚を数えながら下りたが、唯一十丁だけを見落としてしまった。全ての丁塚を数えながらの登山、下山はなかなか難しい。 |

|

|

|

| 少し奥に置かれた十丁 | |

|

|

| お休み処 | |

|

|

| 岩稜歩き | |

|

|

| 弥山社手前 | |

|

|

| 弥山社 | |

|

|

| 赤瀧神社 | |

|

|

| 日宛神社 | |

|

|

|

|

| 歩いた足跡 |

| 登山口周辺の地図はこちら 山口県岩国市 弥山 登山口付近のMAP |

| 登山リスト(あいうえお順)に戻る |

| 2018年に登った山リストへ戻る |

| トップに戻る |