2004年10月11日の登山記を見る

2009年 2月21日の登山記を見る

2018年2月11日の登山記を見る

登山者駐車場 →0:20→ 荒滝の滝 →0:30→ 耳観音 →0:15→ 下荒滝バス停

→0:25→ 下小野バス停 →0:05→ ますかた(武者屯) →0:45→ 荒滝山

→0:15→ 城山作業道 →0:15→ 荒れた林道 →0:10→ 沢 →0:20→ 小ピーク

→0:15→ 一本松の展望所 →0:10→ 日の岳 →0:40→ 登山者駐車場

全歩行時間 4時間25分

新・分県登山ガイド34「山口県の山」(山と渓谷社 中島篤巳著)に掲載されている宇部市の荒滝山。前回登った際には登山者駐車場からの往復登山だったので、今回はガイドに載っている人升(ひとます)武者屯(むしゃとん)を眺め、荒滝山から日の岳への縦走を組み合わせた豪華なコースを著者の中島先生にご案内して頂いた。

中国自動車道の小郡インターで高速道路を下り、国道9号を少し南に進み右折、県道28号を美祢方面へ向かう。湯の口交差点から県道31号に入り、十文字交差点で左折、国道490号を南下し、途中から眺める荒滝山は美しい山容をしている。

|

|

| 国道490号から眺める荒滝山 | 登山者駐車場へ向かう |

この先の交差点を右折し県道30号に入り、厚東川に架かる橋を渡るが、正面に眺める荒滝山は言葉には言い表せないほどの美しさだ。そのまま県道を進み東吉部を右折、県道231号に入り北へ向かう。この道は前回荒滝山に登った際に通った道であることを思い出した。

途中では耳観音、荒滝への分岐を過ごし、更に進むと「山口県指定史跡荒滝山登山口」の標識が立っているので右折、トイレと駐車場の整備された荒滝山の登山口に到着した。正面に広がる荒滝山は杉の植林帯で、これから先は暫く花粉の飛散により花粉症には受難の季節を予感させる。登山口から北の民家へ向かい、朱の鳥居を潜って登る犬ヶ迫コースを採れば45分で荒滝山へ到着するが、本日は一周回りの縦走を予定している。

|

|

| 登山者駐車場から眺める荒滝山 | 登山者駐車場を出発 |

本日のコース概要は次の通りである。登山者用の駐車場を出発、舗装道を南下し荒滝の滝を観賞、荒滝川沿いを下り耳観音に参拝、バス停下荒滝から県道小野田美祢線を北上。今小野地区に入り、史跡ますかた遺跡を眺め、荒滝山へ向かう。荒滝山からは日の岳を縦走し、再び登山者用駐車場に戻る。いわゆる一周回りの縦走である。

|

|

| 県道231号を引き返す | 荒滝の滝へ向かって左折 |

登山者用の駐車場を出発、舗装道を南下し県道231号に戻り左折、更に舗装道を下る。登山者駐車場からは15分で荒滝の滝の標識に着き、標識に従って左折、荒滝の滝までは80m。整備された道を下れば右に大岩を過ごし、その先には豪快な荒滝の滝が流れている。暫く荒滝の滝を観賞し、手前のお地蔵様を眺める。

|

|

| 荒滝の滝 | お地蔵様 |

少し県道方面に引き返し、沢を左に眺めながら少々荒れ加減の地道を下る。間もなくイノシシ除けの設置された場所を通過、昔懐かしいのどかな場所が広がっている。季節は真冬なのだが正に春の小川の風景。この場所から沢沿いに進めば500mで荒滝の滝へ直接向かうことが出来る。

|

|

| 少々荒れ加減の地道を進む | 滝まで500m |

|

|

のどかな風景

周囲に広がる田園風景を眺めながら下りて行けば、やはり昔懐かしい橋を眺める。更に沢沿いに下り、T字路を右折。荒滝川沿いに下りて行けば、右手に「荒滝観音堂」について説明されている。

|

|

| 耳観音へ向かう | 右側に耳によく似た穴がある |

室町時代末期、荒滝山頂に城を構築した内藤隆春の家臣が耳の病気にかかり、山を降り麓にある夫婦滝にこもり祈願した。ある日その道すがら、大きな石灰石の中ほどに、人間の耳によく似た穴があるのが目につき、何気なくさわり、その指を自分の耳にあてた。するとかすかに虫の音が聞こえるような気がしたので不思議に思い、翌日以降も繰り返すとだんだん耳が聞こえるようになった。その恩に報いるため、この石の側に観音像が安置されたそうだ。

耳観音への標識に従い民家の側を通り進むと、途中の注意書きには「穴の開いた石を持参してください」と書かれている。整備された坂道を登れば、手製の「耳石・願い石」の標識が立ち、「穴の開いた石のところを手でさすられ、わるい耳にあてがわれ、ご信仰して下さい」と説明されている。

|

|

| 耳によく似た穴 | 耳観音 |

目の前を見ると苔むした岩があり、右手の中程に耳のような穴が開いており、説明の通り耳を寄せると耳が良く聞こえる気がした。この岩の上には観音像が祭られており、周囲には穴の開いた石が沢山供えられていた。

耳観音を出発、更にのどかな田園風景の中を進む。左手上の丘に南無阿弥陀仏の石塔を過ごせば、間もなく県道30号に着き左折、船鉄バスの「下荒滝」バス停を過ごし、厚東川を右手に見ながら北へ進む。旧道側には荒滝山登山口標識を過ごし、そのまま「荒滝」バス停・「上荒滝」バス停を通過する。

|

|

| 荒滝バス停に着き県道30号を左折 | 荒滝山登山口を過ごす |

国道450号への標識が立つ「今小野」バス停を左折、県道339号を少し進み、荒滝山への標識に従い次の分岐を左折、民家への道を進み、民家手前に立つ荒滝山の標識に従って細い山道に入る。そのまま道なりに右へカーブすると荒滝山の標識が立っているが、登山の前に史跡ますかた(武者屯)遺跡を眺めて行く。

|

|

| 分岐標識手前を左折する | 荒滝山の標識に従い左折 |

|

|

| 荒滝山の標識に従いを左折 | 「ますかた」へ向かう |

右へと向かう道を左に採り、少し進めば現在説明板は取り外されているが、左手に四角い広場が現れる。この「ますかた」は「人桝」ともいわれ、武者や足軽を徴募して一ヶ所に集め、その人数を計算した施設のことである。

ますかた(武者屯)

「ますかた」を眺めた後荒滝山へ向かう。先程の登山道に戻り、三界萬霊の分岐を左折、荒滝山の標識に従い登山道に入る。竹林帯を通過し杉の植林帯に入る。更に進めば木漏れ日の射す自然林となるのでとても気持ちがよい。間もなく尾根に着き、右へと向かえば急な坂道が待っていた。

|

|

| 三界萬霊の分岐を左折 | 明るい自然林 |

少し傾斜が収まったかと思うと、山腹に付けられた道を進み、周囲には大きな岩が目立ち始める。足下に石組みの場所を過ごせばその先には檜の植林帯が待っている、植林帯の間に付けられた急な斜面を登っていると6人程度の登山者が下りてきた。植林帯に日射しが当たりとても美しい展望が広がっている。周囲の展望を楽しみながら植林帯を進むと、間もなく林道を通過、荒滝山へはもう少しだ。

|

|

| 石組みの場所を通過 | 日の差す植林帯 |

|

|

| 登山道標識の立つ林道に到着 | 堀切 |

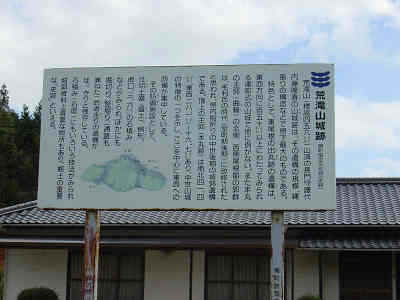

ロープの渡された滑り易い坂を登ると、左手に荒滝山城跡の標識があるので立ち寄る。ここには堀切があり、更に右手へ向かうと出丸(千畳敷)の説明板が立っていた。平坦な郭跡を眺めた後登山道に戻る。再び急な坂に向かうことになるが、少しずつ展望が開けてくる。

|

|

| 出丸(千畳敷) | 山頂への標識 |

木の間越しに西鳳翩山・東鳳翩山を眺め、もう少し進めば奇岩くぐり岩への分岐を過ごす。ロープの渡された道を登れば虎口・畝状空堀群に到着、この先には展望所が待っていた。

|

|

| 展望が開けた | 虎口・畝状空堀群 |

山頂に向かう前に展望所にて昼食を摂り、昼食の後はいつものコーヒーを飲み大休止。周囲には大展望、左には楞厳寺山、南には霜降山など美しい展望が広がっている。今日は黄砂が心配だったのだが、今のところ黄砂の影響はないようだ。

南を見晴らす展望地

昼食を終えたので山頂に向かう。藤本氏の銅像を過ごし、正面に向かうと明治天皇像が見えてきた。山頂には下松から来られたご夫婦が1組いるだけで静かな山頂である。山頂からの展望は素晴らしく、西には日の岳が目の前に見えている。雁飛山・桂木山・権現山など懐かしい山々が広がり、西には東西鳳翩山も美しい。

|

|

| 藤本翁像 | 明治天皇像 |

荒滝山から北の展望

|

|

| 日の岳 | 記念撮影 |

周囲の展望を眺めた後、下松のご夫婦も一緒に記念撮影、いよいよ日の岳に向かって縦走を始める。荒滝山城跡の石積み・虎口・堀切・西郭などの標識を眺めながら坂を下りて行く。間もなく杉の植林帯に着き、植林帯を下りて行けば林道に出る。日の岳への標識に従い 林道から向かいの登山道に入る。

|

|

| 日の岳へ | 木の橋 |

|

|

| 林道へ向かって下る | 城山作業道を渡り日の岳へ |

木漏れ日の射す登山道を進み、少し登った後すぐに下る。下った先は荒れた林道となり、林道を左に向かって進む。しばらく尾根道歩きが続き、途中で沢を渡り高度を上げて行く。間もなく小ピークに到着、久し振りの展望がとても嬉しい。展望地を過ごせば緩やかな尾根道歩きが続き、すこしほっとする。

|

|

| 荒れた林道に着く | 途中には標識が立つ |

展望の小ピーク

尾根道は緩やかに左へ向かい、すぐ左手に犬ヶ迫への分岐を過ごす。更に高度を上げて行けば、間もなく一本松の展望地に着くので小休止、展望地からは桜山・華山が美しい。眼下に広がる展望に満足したので展望地を出発。いよいよ日の岳への山頂へ向かう。

|

|

| 犬ヶ迫への分岐を過ごす | 一本松の展望地 |

|

|

| 伊佐への分岐を過ごす | 最後の坂を登る |

伊佐方面への分岐を過ごし、最後の坂を登れば目の前には荒滝山が美しい。日の岳は荒滝山の一番の展望地である。本日一番の展望をゆっくり楽しんだ後下山を始める。

日の岳山頂からの展望

|

|

日の岳より下山開始

南へと続く斜面を一気に下る感覚で下りて行く。自然林から植林帯に入れば犬ヶ迫と伊佐への分岐に着き、左へと下りて行く。沢に出会い、道なりに下りて行けば圃場に到着、この付近は奥まで荒れる事無く綺麗に耕作されており、まだまだ人の手が入っているようだ。

|

|

| 犬ヶ迫と伊佐への分岐に着く | 沢を渡る |

|

|

| 下りてきた道を振り返る | 墓地の横から車道に入る |

そのまま下りて行けば墓地の横から車道に入り、道なりに下りて行く。正面には荒滝山が綺麗に聳えている。すぐに舗装道に出るので犬ヶ迫駐車場への標識を確認して左折、もう少し進んで右折する。

|

|

| 正面には荒滝山 | この先を左折 |

|

|

| 標識が案内してくれる | 分岐は右の道を採る |

この先も標識に従って峠を超え、更に進めば城山作業道に到着、右に向かえば荒滝山の登山者駐車場に到着した。これにて一周回りの登山が終了、次は大岩郷を目指す。

|

|

| 城山作業道に到着 | 登山者駐車場に到着 |

美祢インター方面に向かい、県道37号を進み、万倉の大岩郷へ。大岩が無造作に沢山置かれた大岩郷を眺めてびっくり、いったいどうしてこんなに多くの岩が転がっているのだろう。不思議な気持ちで大岩を眺めた。

万倉の大岩郷

荒滝山

荒滝の滝

耳岩

ますかた(武者屯)

荒滝山手前の展望地

明治天皇像

荒滝山城跡の説明

荒滝山から北の展望

木漏日

日の岳

万倉の大岩郷

![]() 前の山 法師山 を見る

前の山 法師山 を見る

![]() 次の山 玉山(新高山)・排雲山荘まで を見る

次の山 玉山(新高山)・排雲山荘まで を見る

登山口周辺の地図はこちら 山口県宇部市 荒滝山 登山口付近のMAP

荒滝山 107回目 127座目 山口県の100山では70番目

登山口 荒滝山登山口手前

ガイド本 中島篤巳著 山口県百名山(発行所 葦書房)

登山開始 11:18 山頂到着 12:01 下山開始 12:43 下山終了 13:15

登山時間 0:43 山頂滞在時間 0:42 下山時間 0:32

所要時間数 1:57

しばらく腰痛の治療に専念していたので久しぶりの山行きとなる。腰のことを考え、人気があることと道がよく整備されていることおよび展望の良いことの条件に当てはまる山を調べた。以前秋吉台の龍護峰に登ったとき、山頂で一緒になった登山者に、写真を撮ってもらうついでに、この付近で登って楽しい山がないか聞いたところ、楠町の荒滝山は良い山だと言っていた事を思い出し、今回は楠町の荒滝山に目標を決めて家を8時半過ぎに出発した。

現在高速道路では熊毛から防府東の区間について11月まで通行料金が半額となっているため高速道路を利用して防府東インターまで行くことにしたがこれが大間違い。徳山東インターの手前で前の普通車が80キロ程度で走っているため、追い越そうと制限速度の100キロ程度のスピードを出そうとしたら、100キロ手前で急にスピードが遅くなり、いくらアクセルを踏んでもスピードが上がらない。いったいどうしたんだろうとスピードメーターを見ていると排気温が異常に上がり、このまま走っていると車が燃えてしまいそうな状況になってしまった。

すぐにスピードを60キロ程度まで落としゆっくりと走ると排気温が下がったのでほっとした。それからはゆっくりと70キロから80キロ程度のスピードで走り、防府東インターまで着いた。三菱の車に乗っていると車が燃える恐れがあるので心配である。

|

|

| 吉部八幡宮に参拝 | 道の側にある荒滝山城跡の標識 |

国道2号線を利用して小郡を経由し、先を進んだ。楠町に入り吉部まで着いたがなかなか荒滝山への登山口が見つからず、着いたところが大きな吉部八幡宮で、この八幡宮に参拝して今日の登山の無事を祈願した。その後も登山口を探すのに手間取ったが、荒滝山城跡の標識を見つけたのでほっとした。少し先に行くと荒滝の滝の道標があったが、ここには帰りに寄ることにして先を進む。

|

|

荒滝山の標識に従い舗装道を右折する

駐車場に車が2台置いてあり、その先に右の橋を渡る荒滝山登山口の標識があったので当然のように車を置いて登山を開始した。最初は舗装道が続き嫌な感じがしたが、そのうち地道になると思いながらカーブを回るとそこには立派な駐車場があり、きれいなトイレまで完備してあった。

|

|

| 荒滝山全景 | トイレの完備された駐車場 |

やはり車で行けるところまで行き、確認すべきだったと後悔しながら地道に入った。山を見ると荒滝山の勇姿が眺望できたので思い直して出発した。廃屋を過ぎるとススキの原が待っており、季節は確実に秋となっている。赤い鳥居をくぐりいよいよ久しぶりの登山開始となる。台風の影響で倒木が目立ち障害物を避けながらの登山となった。赤い鳥居はその先にもあり竹林の横を抜けると杉木立の中に大きな岩が見えた。

|

|

| 廃屋の前を進む | ようやく登山道に入る |

|

|

| ススキの原を見る | 赤い鳥居を潜る |

|

|

| 岩の横を抜ける | 再び鳥居を潜る |

|

|

| 竹林の横を抜ける | 大岩を過ごす |

尾根道に入ると台風の傷跡はなんとも無残に残っており、大きな木が根こそぎ倒れ、途中から木が真二つに折れていたりでいつもの倍以上の労力を使いながら進むことになった。そのうちに八合目あたりに到着し、天狗岩の洞窟と稲荷社に参拝した。天狗岩の洞窟の中は広く、雨宿りができそうな大きさだった。その先には大岩がありくぐり岩と平坦な道との分岐点があった。

|

|

| 台風による倒木 | 天狗岩の洞窟 |

|

|

| 天狗岩の中は広い | 稲荷社に参拝 |

当然くぐり岩経由で進むのだがすぐに倒木が道を塞いでおり、最初から障害物競走の雰囲気である。くぐり岩は幅が50センチ程度で痩せた人でないと通れないようなところだったが最近のダイエットの結果、難なく通れたのは普段の努力のたまものと自画自賛をしてしまった。

|

|

| くぐり岩への分岐 | 潜り岩へは倒木を越えて行く |

|

|

| 大岩が続く | くぐり岩 |

さてくぐり岩をぬけるといよいよ頂上は近いがその前に一体の銅像が鎮座しており説明文によるとこの像の藤本東雄翁は明治大正昭和にわたり4期楠村の村長を務めた人物ということだった。その周囲は絶壁となっており、鎖が渡されている場所を通り抜けるといよいよ荒滝山山頂である。

|

|

| お地蔵様にお参りする | 絶壁には鎖が渡されている |

|

|

| 元楠村長藤本東雄翁像 | 山頂の明治天皇陛下の陶像 |

いきなり大きな岩山があり、その上には明治天皇陛下の陶像が据えられていた。「遺義昴揚の目的を以て昭和33年4月これを建る 吉部郷友会」との説明があった。なぜこの山に明治天皇の陶像があるのか不思議である。頂上には20名程度の登山客がひしめいていたが、山頂は広く別に気にならない。

|

|

荒滝山山頂の風景

↑ 荒滝山山頂からの展望 ↓

周囲は360゜の大展望であり北に龍護峰、その奥には桂木山・花尾山、東には西翩鳳山のアンテナが広がる。眼下には吉部ののどかな田園風景、西には宇部沖の海が見渡せるすばらしい眺望で期待以上の展望を得ることができた。前々回の大高神山への登山の際に双眼鏡を紛失したため今回は30倍のズーム式の双眼鏡を用意したら西翩鳳山と龍護峰を指呼の先に見ることができた。

↑ 荒滝山山頂から吉部集落の展望 ↓

頂上で昼食を取り、じっくりと展望を楽しんだ後下山を開始した。下山の際にくぐり岩とは反対側の緩やかな道を通ろうとしたが、道を間違えてくぐり岩側を通って降りてしまった。当然坂が急で慎重に足を運びながらの下山となった。

|

|

| 再びくぐり岩を抜ける | 下山の分岐を過ぎる |

台風による倒木を避けながらゆっくりと降りた。登山口の廃屋まで降りてじっくりと廃屋を眺めるとなかなかの景色であることに気がついた。廃屋の先に柿の木がたっており誰も取らない黄色の柿の実がもののあはれを醸し出している気がした。

|

|

| 檜林の中は涼しい風が吹いている | 廃屋と柿 |

しばらく廃屋の前に佇み、柿の実と廃屋の風景を目に焼き付け、車まで戻った。最後に振り返ったときの荒滝山の勇姿は青い空の中に静かに鎮座しているようだった。

帰る途中で荒滝の滝を見学した。大きな滝で流れる水の量も多く、滝のそばにいると滝壺に吸い込まれそうな雰囲気であった。

荒滝山

くぐり岩

吉部集落

明治天皇陛下陶像

展望

山頂風景

廃屋

荒滝の滝

![]() 前の山 塔ヶ森 を見る

前の山 塔ヶ森 を見る

![]() 次の山 大海山 を見る

次の山 大海山 を見る

登山口周辺の地図はこちら 荒滝山 登山口付近のMAP