トップに戻る 2025年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

| 2018年3月17日 小倉ヶ辻往復登山を見る | |

| 2025年3月21日 | |

|

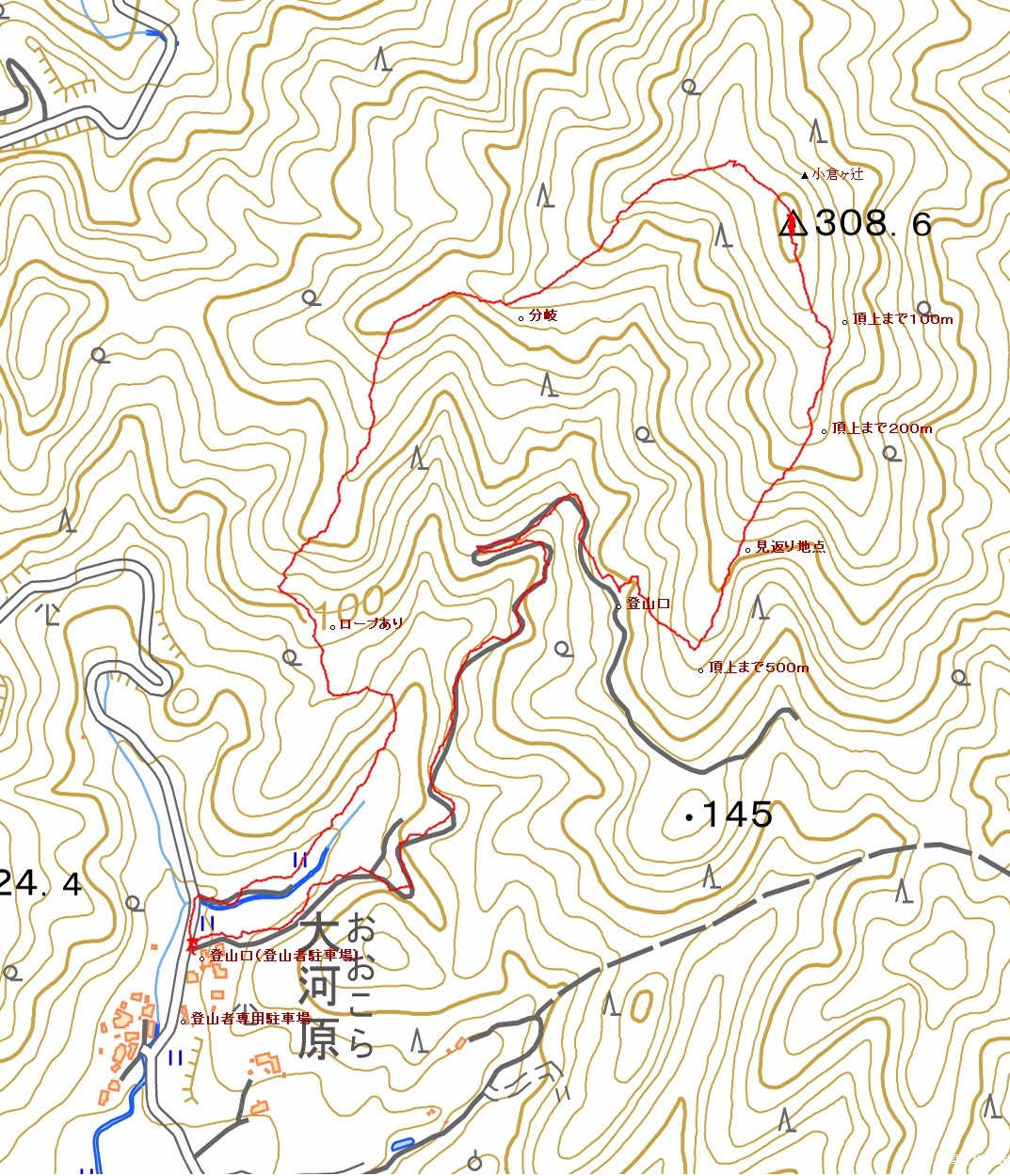

駐車地 →0:20→ 登山口 →0:25→ 山頂 →0:08→ 分岐 →0:22→ 駐車地

|

|

| 全歩行時間 1時間15分 | |

|

|

| 登山行程図(地図をクリックすると拡大) | |

|

|

|

| 竜王山登山を終えて時刻は14時半前です。次は短時間で登ることのできる小倉ヶ辻へ向かいます。登山口へ向かうには、本州最西端の岬、毘沙ノ鼻を目指して進みます。下関市街から国道191号を北上し、吉見地区を過ぎた先で県道245号(風波のクロスロード)に入ります。 | |

|

|

| 麓から眺める小倉ヶ辻 | 駐車場の案内が置かれています |

|

県道を道なりに進み、毘沙ノ鼻を目指していると、県道の左側に小倉ヶ辻・毘沙ノ鼻への案内が立っています。この案内に従い進んでいると、前方に富士山を思わせる端正な山容が見えてきます。この山が吉母富士と呼ばれている小倉ヶ辻です。そのまま進んでいると、吉母富士登山口の案内が道端に立っています。 |

|

|

|

| 登山口を出発します | きれいな花が咲いていました |

|

|

| 山頂付近がはっきり見えます | |

|

この案内に従い登山口へ向かうと、手前に登山者駐車場が用意されています。駐車地を出発し、東へ続く作業道を進みます。左側には梅や桃の花が咲いており、とてもきれいです。作業道の途中から山頂付近がはっきり見えているので、これから向かう場所を確認しておきます。 |

|

|

|

| 明るい作業道を進みます | 登山口につきました |

|

|

| 木彫りのイノシシ | 登山口を出発 |

|

作業道は緩やかな傾斜なので、大して負荷も無く歩くことができます。作業道の左右に自然林などを観察しながら進んでいると、やがて頂上まで650mの案内が置かれた登山道入口に着きます。登山口にはベンチが置かれ、その上には木彫りのイノシシ像が置かれていました。この付近でもイノシシ被害に困っているのでしょう。 |

|

|

|

| 最初から急登です | 階段が整備されています |

|

|

| 松陰先生、高杉晋作は歩いてないかも? | |

|

さて、登山口を出発します。いきなりの急登には補助のロープが渡されています。足下には手作りの階段が整備され、急登の先に頂上まで500mの案内が置かれていました。案内には「松陰先生、高杉晋作は歩いてないかも」と書いてあり、いつもながらユニークなコメントに、急登を登っていることを忘れます。 |

|

|

|

| 見返り坂 | 山口弁の案内 |

|

|

| 見返り坂の展望地 | 吉母の街並み |

|

これから山頂までは直登が続くので、焦らず高度を上げます。すぐに見返り坂に到着します。「急な坂じゃけぇ、気〜つけりぃね〜」と、山口弁丸出しのコメントが書いてあります。見返り地点に着けば、眼下に吉母の町並みが一望となり、本日の強風により押し寄せる波が豪快です。 |

|

|

|

| がんばりぃ〜 良いことあるかも? | ロープの渡された急登です |

|

美しい自然林の下をたどり、頂上まで300mを通過します。ここでも「がんばりぃ〜 良いことあるかも?」のコメントに、良いことを期待しながらさらに高度を上げます。再び補助のロープが現れ、一気に高度を上げ始めますが、温かいコメントの書かれた案内を眺めながら登っていると、急登のことを忘れるので不思議です。 |

|

|

|

| この先で一旦坂の傾斜が緩みます | もうちょっとじゃけ〜 がんばりい〜 |

|

頂上まで200m地点に来れば坂の傾斜が緩やかとなり、「もうちょっとじゃけ〜 がんばりい〜」のコメントに勇気づけられます。このまま坂の傾斜が緩やかなら、もう楽々だなと思っていると、やはり急登が始まります。 |

|

|

|

| 坂の傾斜が緩みました | もうちょいなんちゃ! |

|

|

| 間もなく山頂 | 小倉ヶ辻山頂 |

|

ただし、山頂までわずかな距離になっているのは間違いなく、頂上まで100m地点には「もうちょいなんちゃ! もうちょいがんばろ!」と、最後のエールを送られます。確かに、もう山頂まではわずかとなり、すぐに細長い小倉ヶ辻の山頂に到着しました。 |

|

|

|

| 山頂風景 | 毘沙の鼻の先に浮かぶ蓋井島 |

|

|

| 室津上地区 | 鬼ヶ城と狩音山 |

| 当日は春一番を思わせる強風が尾根上を吹き抜け、帽子は何回も吹き飛ばされる状況でした。ただし、天気は快晴で、響灘には蓋井島がとても近く、海も輝いています。東には豊浦の町並みが広がり、樹間越しに鬼ヶ城、雁音山も確認することができました。やはり鬼ヶ城・雁音山から東に眺めていたのは、この小倉ヶ辻だったようです。 | |

|

|

| 周回コースに入ります | |

|

明るい山頂で小休止の後、山頂ノートに感想を記載します。山頂の案内を眺めていると、「けもの道で整備していませんが下山できます 気〜つけて下りてね!! 登山口近くに合流できます↑」と書かれていました。下山に使用できる時間はたっぷりあるので、周回をすることにしました。 |

|

|

|

| 案内が続いています | 大岩の先から左に下ります |

|

|

| 案内が続くので安心です | |

|

山頂を出発し、↑の案内に従いほぼ平坦な道を進みます。少し進むと右に大きな岩を見て、この左側から坂を下ります。この地点には矢印の案内もあるので、間違えることはありません。要所に置かれた案内に従い、緩やかに高度を下げます。このあたり、登山時の急登とは違って安心して下ることができます。 |

|

|

|

| 分岐に着きました | チャレンジコースへ向かいます |

|

やがて分岐に到着します。左には「勾配きついよ!」と案内され、右には「チャレンジコース、整備なし。道標あり、駐車場から30m上の市道に出ます 気〜つけてがんばりぃー」と、案内されていました。左道は登山口の付近へ下る道で、登山時同様急な傾斜であることが予想されました。そこで下山には、整備はされていないが道標のある右道を選択しました。 |

|

|

|

| 案内が続きます | |

|

|

| 道も明確です | 振り返れば巨木がそびえていました |

|

自然林の下に続く道はとても明るく、途中で巨木を眺めたりと楽しいコースです。また、しっかり道標が置かれているので、道に迷う心配は無く、安心して緩やかに高度を下げてゆきます。 |

|

|

|

| 一ヶ所山腹につけられた道を下ります | |

|

|

| すぐに坂の傾斜が緩みます | 山仕事の見地に着きました |

| ところが標高150m地点を過ぎると坂の傾斜が増し、一気に高度を下げます。補助のロープの渡された場所を通過すれば、次第に坂の傾斜が緩くなり、周囲が明るくなると梅や桃の花が近くに咲いていました。この花は登山時に眺めていたもので、市道に近づいた証拠です。 | |

|

|

| 登山時に眺めた花に出合います | 市道に着きました |

|

|

| 市道を左折して駐車地に戻ります | 入口には庚申塚が祀られています |

|

まもなく市道に着きますが、今回とった道の出口付近には庚申塚が祭られていました。市道を左折し、すぐに登山口に到着します。今回は一周回りの登山を楽しむことができました。今回とった下山コースを登山時にとれば、たいした疲労感無く山頂に着く気もするので、次回はこのコースに挑戦してみたいです。 |

|

|

|

| 毘沙の鼻へ向かいます | |

|

|

| 毘沙の鼻に着きました | |

|

|

| 響灘の海岸線に打ちつける波 | 振り返れば小倉ヶ辻がそびえていました |

|

車に乗り込み、今度は本州最西端の毘沙ノ鼻へ向かいます。すぐに毘沙ノ鼻の駐車場に着き、西へ進むと、本州最後の夕日が見える丘に到着します。響灘に浮かぶ蓋井島がとても近く感じます。振り返れば先ほどまで立っていた小倉ヶ辻の山頂がはっきり見えており、響灘の海岸線に打ちつける波が荒々しいです。響灘の展望を堪能した後、毘沙ノ鼻を出発しました。 |

|

|

| 麓から眺める小倉ヶ辻 |

|

| 登山途中に眺める小倉ヶ辻 |

|

| 見返り坂から眺める吉母地区 |

|

| 小倉ヶ辻山頂 |

|

|

山頂から眺める毘沙の鼻と蓋井島 |

|

|

毘沙の鼻 |

|

|

|

|

| 歩いた足跡 |

| 登山口周辺の地図はこちら 山口県下関市 吉母冨士第一駐車場 登山口付近のMAP |

| 登山リスト(あいうえお順)に戻る |

| 2025年に登った山のリストへ戻る |

| トップに戻る |