トップに戻る 2025年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

|

2004年 3月20日の鬼ヶ城・狩音山石印寺コースを見る 2012年10月21日の北浦スカイライン縦走(鬼ヶ城・狩音山・竜王山)を見る 2025年 3月 7日の鬼ヶ城・狩音山石印寺コースを見る |

|

| 2025年10月19日 | |

|

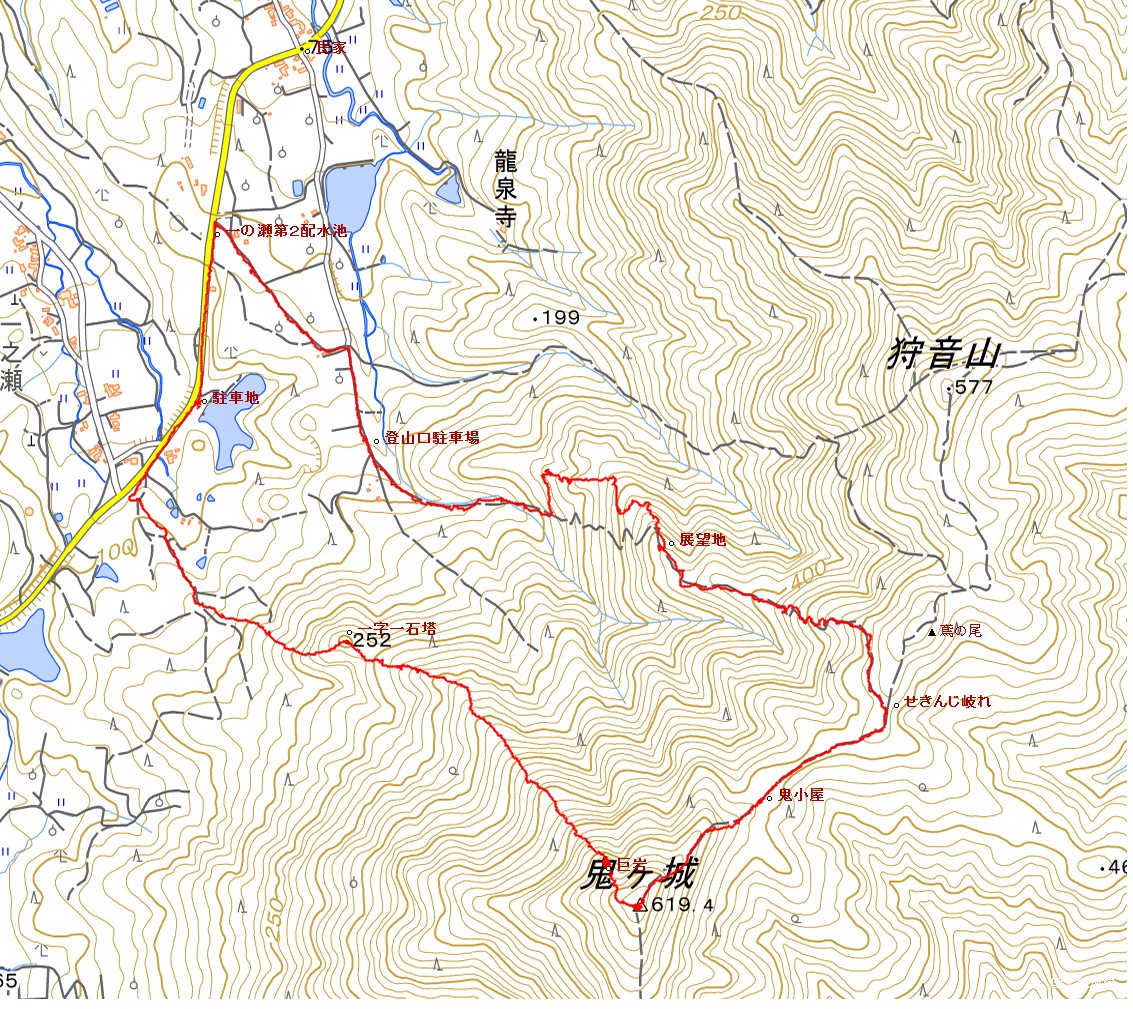

駐車地 →0:30→ 一字一石塔 →1:10→ 鬼ヶ城 →0:20→ せきんじ岐れ

→0:50→ 石印寺コース登山口 →0:15→ 駐車地 |

|

| 全歩行時間 3時間 5分 | |

|

|

| 登山行程図(地図をクリックすると拡大) | |

|

|

|

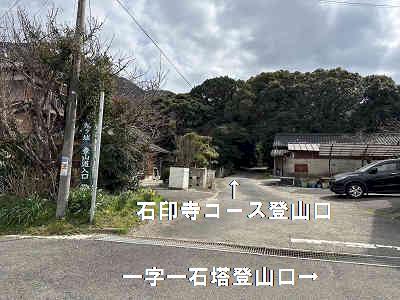

| 山口県下関市にそびえる名峰、鬼ヶ城と、静かに歴史を刻む一字一石塔を目指す登山へと出発しました。今回の登山口は、鬼ヶ城の石印寺コース入口となる県道244号線沿いの、民家前から南へ少し進んだ場所にあります。 | |

|

|

| 石印寺コースへの入口から県道を南へ進みます | 一の瀬第2配水場を過ごします |

|

民家横の「鬼ヶ城登山道入口」の案内板を目印に南へ約450m進むと、左手に「一の瀬第2配水場」の施設が見えてきます。この施設を通り過ぎ、さらに300mほど南下すると、左手に鋪装された広い駐車スペースが現れました。ここに車を停め、総勢7名での縦走が始まります。 |

|

|

|

| 広い駐車場に車を置いて登山を開始 | 駐車場東の池越しに眺める一字一石塔と鬼ヶ城 |

|

駐車地の東側には池があり、そこから南東を望むと、まず眼前に標高252mの小高いピーク、すなわち一字一石塔が立つ場所が見えました。その奥には、堂々たる姿の鬼ヶ城がそびえ立っており、これから挑むルートを一望することができました。 |

|

|

|

| 民家を過ごし県道沿いを南へ進みます | 「下関・中国道・黒井」方面を示す案内板へ向かいます |

|

歴史を語る一字一石塔を目指していよいよ7名の仲間たちと登山開始です。駐車場を出発し、県道244号線を南へ。最初の民家を左手に通り過ぎると、「下関・中国道・黒井」方面を示す案内板が前方に現れます。 |

|

|

|

| 防獣柵の中に入り、県道を右に見ながら進みます | |

|

|

| 広い作業道を進みます | |

| 私たちはこの案内板の左手から防獣柵の中に入り、登り勾配の舗装道へと進みました。右側には、山口県特有の鮮やかなオレンジ色のガードレールが続いています。やがて舗装道は終わり、道幅の広い未舗装の作業道に変わります。 | |

|

|

| 倒木を迂回します | 急登が続きます |

|

道中、倒木が目立ち始めますが、仲間と声をかけ合いながら慎重に迂回。清々しい自然林の下を一列縦隊で進むにつれて、地形図が示す通り、坂の傾斜は次第に厳しくなっていきます。 |

|

|

|

| 一列縦隊で急登に向かいます | 一字一石塔 |

|

容赦ない急登の連続に、短い休憩を挟みながらも着実に高度を上げていきます。そしてついに、平坦な標高252mの山頂に到達。そこには、途中から折れてしまっているものの、威厳を保った石塔が静かに佇んでいました。これこそが一字一石塔です。 |

|

|

|

| 奉納大乘妙典一字 | 一石塔 |

|

石塔には「奉納大乘妙典一字一石塔」の文字と、明治16年5月に建立されたという歴史が刻まれており、しばし厳粛な気持ちに包まれました。この塔は、仏教経典の一字一字を小さな石に書き写して地中に埋めた「経塚」の上に建てられた、供養・祈願のための歴史的な遺構です。塔の周囲に並べられた丸い石が、当時の人々の篤い信仰心を現代に伝えてくれているようでした。 |

|

|

|

| 一字一石塔周囲の風景 | わずかに坂を下ります |

|

歴史を感じる小休止を終え、いよいよ鬼ヶ城への本格的な直登ルートへと進みます。一字一石塔からわずかに下り、すぐに登り返す鞍部(あんぶ)付近では、木々の幹に深い傷跡がいくつも見られました。「熊の引っ掻き傷かもしれない」と、自然の厳しさを肌で感じながら、緊張感を持って先を急ぎました。 |

|

|

|

| 熊の引っ掻き傷でしょうか | すぐに急登が始まります |

|

|

| 急登 | ウスヒラタケ |

| 鞍部を越えると、再び激しい急登が始まり、一気に高度を稼ぎます。周囲は明るい自然林に覆われているため、清々しい気持ちで登り続けることができましたが、そんな中、ウスヒラタケを発見。山の恵みを無許可でいただくわけにはいかず、その姿を写真に収めるだけに留めました。 | |

|

|

| どこまでも続く急登です | 根を張り巡らせた巨木 |

|

急登の連続に体力を削られつつも、傾斜が緩む場所を見つけては小まめに休憩を取り、次なる急坂へ向かうエネルギーをチャージ。登山道の脇には、大地を掴むように根を張り巡らせた巨木が立ち、その圧倒的な生命力に勇気づけられました。 |

|

|

|

| 狩音山 | |

|

ふとした樹間越しには、雄大な響灘に浮かぶ島、そして北東にそびえる狩音山の姿が垣間見え、疲れを忘れさせてくれる至福の瞬間となりました。 |

|

|

|

| ますます傾斜はきつくなります | 巨岩の始まり |

|

|

| 巨岩の上へ向かいます | 巨岩を見上げます |

|

延々と続く急登にも体が慣れ始めた頃、突如として巨大な岩が目の前に現れ、行く手を阻みます。巨岩を横目に高度を上げ、さらに大きな岩をよじ登って展望を期待しましたが、残念ながら木々の間に視界が遮られました。 |

|

|

|

| 巨岩の上を出発 | 右に巨岩を過ごします |

|

|

| 頭上が明るくなれば山頂は目の前です | 山頂から登ってきた来た方向を眺めます |

|

最後の巨岩の上で一息入れた後、いよいよ山頂直下の岩場へと挑みます。岩をよじ登り、一気に高度を上げた瞬間、前方がパッと明るくなりました。目の前に遮るものがなくなり、頭上に青空が広がる。ついに鬼ヶ城の山頂に到着です。 |

|

|

|

| 鬼ヶ城山頂 | 記念撮影 |

|

|

| 竜王山 | 響灘 |

| 山頂には三等三角点、八大竜王の石碑、そしてピッケルと鐘を組み合わせたモニュメント、山頂標識などが設置されており、登頂の喜びを静かに噛みしめました。この日は曇り空でしたが、視界は良好。山頂からは、雄大な響灘はもちろん、竜王山、勝山、四王司山(しおうじやま)、天狗防(てんぐぼう)、首かたげ山(くびかたげやま)など、下関の山々が一望できました。 | |

|

|

| 四王司山と勝山 | 首かたけ山と天狗防 |

|

登頂の達成感とともに、山頂でいただいたお菓子を囲んで談笑がスタート。この素晴らしい展望を「肴」に、皆で賑やかに昼食を広げ、至福のコーヒータイムを楽しみました。山頂での大休止は、登山の醍醐味の一つです。 |

|

|

|

| 山頂を出発し下山を開始 | 岩場を下ります |

|

|

| 水平道から響灘を眺めます | 急な傾斜にはロープが渡されています |

|

|

| 鬼小屋を巣過ごします | せきんじ岐れを左折 |

|

名残惜しい山頂での大休止を終え、下山を開始します。岩場を慎重に下り、水平な道に出たところで再び響灘の雄大な景色を堪能しました。ここからは急な斜面を下り、「鬼小屋」の横を通過。そのまま道なりに北東へ進み、「石印寺(せきんじ)岐れ」で左折。今回は、北浦スカイライン沿いの狩音山へは立ち寄らず、石印寺コースを下ります。 |

|

|

|

| 慎重に下ります | 下山途中に展望を眺めます |

|

|

| 石印寺コースの登山口です | 県道へ向かって分岐を左折します |

|

今年3月にも歩いた懐かしい道を下り、無事に石印寺コースの登山口へと帰り着きました。今回は、更に車を停めた県道244号線沿いの駐車地まで戻らないといけないため、約200m北西へ歩き、左手の分岐から進路を西にとり、道なりに進んで県道へ向かいます。 |

|

|

|

| 県道に着き左折します | 一の瀬第2配水場を過ごします |

|

|

| 登山口へ着き、鬼ヶ城の展望地へ向かいます | 正面に鬼ヶ城、右下に一字一石塔の場所を眺めます |

|

朝の出発時に目印とした「一の瀬第2配水場」の施設を経て、無事に今回の駐車スペースへ帰り着くことができました。今回の縦走で改めて感じたのは、鬼ヶ城へ至る登山道は、まさに急登の連続であるということ。安全かつ確実に登頂するためには、焦らず、こまめに適度な休憩をとり、体力を回復させながら歩を進めることが、何よりも重要だと痛感しました。下関の歴史と絶景を肌で感じる、思い出深い一日となりました。 |

|

|

| 一字一石塔 |

|

| 巨岩へ向かいます |

|

| 巨岩を右に過ごします |

|

| 鬼ヶ城山頂 |

|

| 響灘 |

|

| 竜王山 |

|

| 四王司山と勝山 |

|

|

| 首かたげ山と天狗防 |

|

| 池の先に鬼ヶ城と一字一石塔 |

|

|

|

|

| 歩いた足跡 |

| 登山口周辺の地図はこちら 山口県下関市吉見 駐車場 登山口付近のMAP |

| 登山リスト(あいうえお順)に戻る |

| 2025年に登った山のリストへ戻る |

| トップに戻る |