トップに戻る 2021年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

| 2021年6月6日 | |

|

観音堂 →0:10→ 24番石仏 →0:15→ 天皇院 →0:15→ 松尾山

→0:10→ 天皇院 →0:10→ 24番石仏 →0:05→ 観音堂 |

|

| 全歩行時間 1時間 5分 | |

|

|

| 登山行程図(地図をクリックすると拡大) | |

|

|

|

| 午前中に右田ヶ岳へ登った後、塚原駐車場を出発、次に登る予定の真尾の松尾山へ向かった。佐波川沿いにある防府市サイクリングターミナルを真尾松尾山へ向かう起点とすれば、県道184号三田尻港徳地線を佐波川に沿って北上、真尾地区に入り左側に注意していると、松尾山入口の案内があり、この右側の分岐に入る。 | |

|

|

| 真尾松尾山 | 松尾山入口を右折 |

|

|

| 白壁の家の前を右折 | 折り返すように左折 |

|

北東に松尾山を眺め、進行方向に建つ白壁の家の前を右折、更にこの先で折り返すように左折する。なお、この入口には松尾山観音堂の案内が掲示されている。舗装道を道なりに進み農免道路の交差点へ着けば左折、50m程度で右に観音堂が見えてきた。 |

|

|

|

| 松尾山入口 | 松尾山探訪案内(クリックで拡大) |

|

|

| 観音堂 | 観音堂横には案内板が並ぶ |

|

観音堂手前に広い駐車場があるので車を置いて周囲を散策。入口には松尾山探訪案内が掲示され、観音堂から展望広場、天皇院跡、光明岩、猟師岩に山頂広場など分かり易く案内されていた。 |

|

|

|

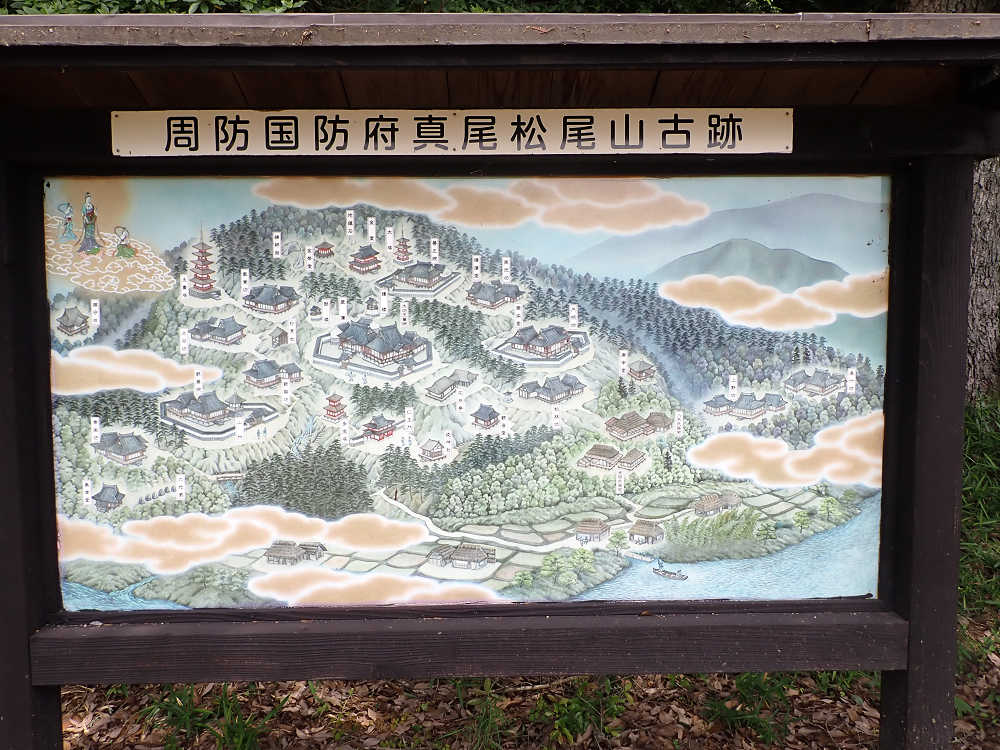

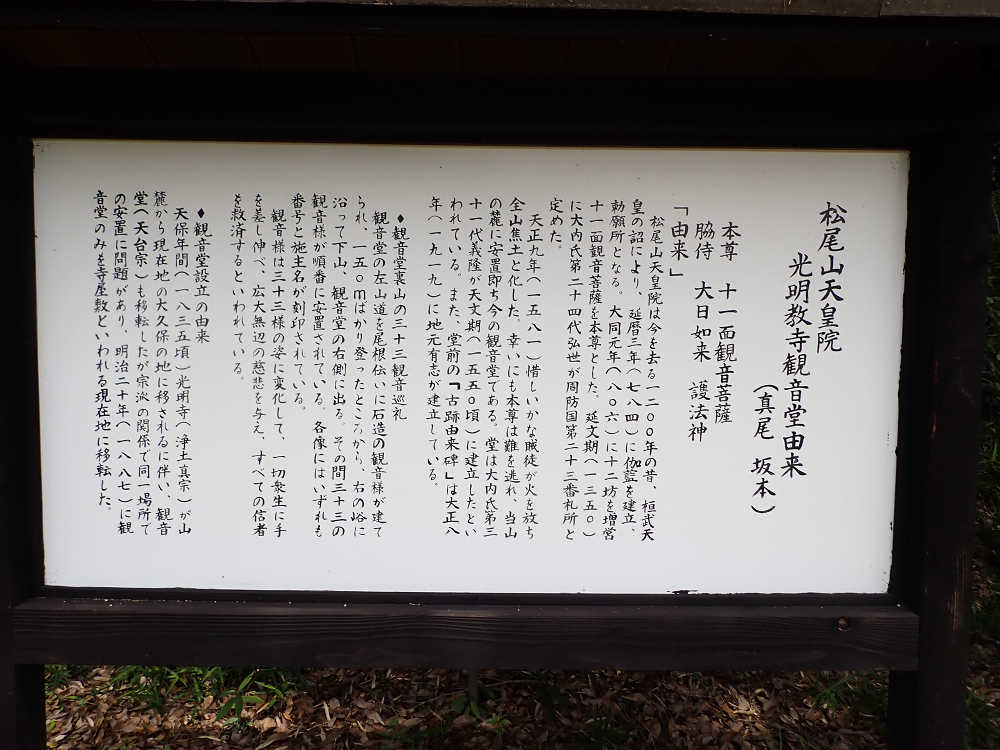

| 松尾山天皇院古跡案内(クリックで拡大) | 松尾山絵地図 |

|

|

| 観音堂由来(クリックで拡大) | 参拝道(登山道)入口 |

|

観音堂の右側は広場となっており、右奥に松尾山天皇院古跡の説明板、松尾山古跡の絵地図、観音堂の由来が掲示されている。さて、観音堂を出発し左側にある松尾山天皇院古跡入口の案内に従い進む。光明岩まで800m、山頂まで940m、猟師岩まで1200mの案内が右にあり、左側に天皇院まで曲がりくねって700mの案内を見る。 |

|

|

|

| 観音石仏が並ぶ参拝道 | 石仏の先に松尾山 |

| この先から続く参拝道に観音石仏が続き、三十三観音を順番に参拝する。登山道の一部に草が茂っているが、歩行部分には支障なく安心して進むことができる。順番に続く観音石仏に参拝しながらゆっくり高度を上げる。 | |

|

|

| 分岐の24番石仏 | 展望台へ250mの案内 |

|

明るい日差しを浴びながら歩きやすい道を進むと、やがて24番石仏へ到着。ここからは観音霊場は観音堂へ向かって下りとなるが、こちらの道は下山時にとることにする。 |

|

|

|

| 山腹につけられた道を進む | 平坦な広場に着く |

|

展望台へ250mの案内を見てシダの間につけられた山道を進むと、間もなく山腹につけられた道に変わり沢を渡る。更に進むと平坦な広場に着き、右田ヶ岳や矢筈ヶ岳を樹幹越しに眺める。この付近が展望地なのだろうが、木々の背丈が高くなっており、展望は限定的になっていた。 |

|

|

|

| 樹幹越しの矢筈ヶ岳 | 右田ヶ岳 |

|

|

| 竹の多い場所を通過 | 天皇院の石碑 |

|

展望地で進路は東へ向き、左右に細い竹の目立つ場所を通過する。やがて前方が開けると大きな岩が平坦な場所に立っていた。これが天皇院で岩には松尾山天皇院旧跡と彫られていた。天皇院からは松尾山がすぐ目の前にそびえている。 |

|

|

|

| 石碑の先に松尾山 | 石仏を過ごす |

|

|

| ブラスチック階段を登る | 光明岩に着く |

|

天皇院の先には石仏が一体祀られ、この先から中電の巡視路でよく見るブラスチック階段が設置されていた。シダを左右に見ながら高度を上げると、金弊が降下し燦然と輝いたと伝わる光明岩に着いた。光明岩からは矢筈ヶ岳、佐波川、右田ヶ岳等を見晴らすことができた。展望の中央付近を木が邪魔しているが、充分満足できる展望である。 |

|

|

|

| 矢筈ヶ岳 | 右田ヶ岳 |

|

|

| 松尾山山頂標高266mの案内 | 平坦な広場に着く |

|

小休止の後光明岩を出発、左右にシダを眺めながら歩きやすい道を辿る。明確な道を選んで進んでいると進路は急に右へ向き、松尾山山頂標高266mの案内に従い進むと、平坦な広場に着いた。中央には三角錐の石が置かれ、いかにも山頂のように見えるがこの場所は展望地のようだ。 |

|

|

|

| 展望地 | 矢筈ヶ岳 |

|

|

| 右田ヶ岳 | 山頂へ向かう |

| シダの上に続く踏み跡を辿って少し南へ進むと、矢筈ヶ岳から右田ヶ岳へ続く展望が素晴らしい。しばらく展望を楽しんだ後、山頂と地図に記載されている266m地点へ向かう。少し戻って踏み跡を注意してみていると進路は北東へ続いていた。 | |

|

|

| 踏み跡を辿る | 草を分けながら進む |

|

|

| シダの先が266mの標高点 | 猟師岩へ300mの案内 |

|

この踏み跡を辿りシダを踏みしめながら進むとシダの先に266mの標高点が隠れていた。シダの中に入り松尾山山頂に到着したが、先ほどの展望地の方が居心地は良さそうだ。シダの手前に猟師岩へ300mの案内があり、行こうとしたがシダの勢いが強そうなので、ここで引き返すことにした。 |

|

|

|

| 24番石仏から観音堂へ下る | 観音石仏に参拝 |

|

|

| 観音堂の広場に戻る | 伝教大師腰掛石 |

|

下山は元来た道を引き返し、24番石仏の所で左の下山道に入る。25番から順番に石仏に参拝し、観音堂横の広場まで帰り着いた。広場の入口付近には伝教大師最澄の腰掛石が置かれていた。あの伝教大師も806年に訪れた松尾山天皇院光明教寺、往時の賑わいが偲ばれる。 |

|

|

| 松尾山 |

|

| 観音堂 |

|

| 天皇院の石碑 |

|

| 光明岩 |

|

| 矢筈ヶ岳と右田ヶ岳 |

|

| 松尾山山頂はシダの中 |

|

| 伝教大師最澄 腰掛岩 |

|

|

|

|

| 歩いた足跡 |

| 登山口周辺の地図はこちら 山口県防府市真尾 松尾山 登山口付近のMAP |

| 登山リスト(あいうえお順)に戻る |

| 2021年に登った山のリストへ戻る |

| トップに戻る |