三鍛冶屋口登山口 →0:20→ お堂の分岐 →0:15→ 石城神社 →0:05→ 日本神社

→0:05→ 高日神社 →0:05→ 東水門 →0:07→ 北水門 →0:07→ 西水門

→0:05→ 休憩舎 →0:02→ 三角点往復 →0:04→ 石城神社 →0:05→ お堂の分岐

→0:15→ 伊賀口登山口 →0:10→ 三鍛冶屋口登山口

全歩行時間 1時間45分

平成20年最初の山歩きは神籠石で有名な光市の石城山、私のHPで一番アクセスの多い山である。この山には平成14年6月にも登っているが、新しい年の初詣と神籠石の散策を兼ねて今年最初に向かう事にした。柳井から田布施駅を目指して進み、JR田布施駅手前の祇園交差点を右折し県道63号を西に進む。

|

|

| JR田布施駅手前の祇園交差点を右折 | 宿井地区で石城山への標識を過ごす |

途中の宿井地区で石城山3kmの標識を過ごす事になり、この標識に従い右折すれば楽々乗用車で石城神社の駐車場まで乗り入れる事も出来るが、本日はそのまま県道を道なりに進む。峠を過ぎて坂を下りるようになると左手に光市の標識を過ごすので、この標識から100m程度進んだ右手の広くなった場所に車を置いて山歩きを開始する。

|

|

| 峠を下りると光市の標識を左に見る | 右手の広くなった場所に駐車スペースがある |

そのまま坂道を少し下ると右手に明治41年1月に奉納された石柱が立ち、後には狛犬を見る事が出来る。この場所が前回通った三鍛冶屋コースの登山口である。

|

|

石柱の立つ場所が「三鍛冶屋コース」の登山口

舗装されたコンクリート道を少し進むと分岐に出会うので、「石城山県立自然公園登山道・山頂迄約1.4km」の標識に従い左の道を取る。すぐ右手上に石仏を過ごし、落ち葉の敷き詰められた登山道に入る。この先は5年前にも感じた滑りやすい坂道を慎重に登って行く。

|

|

| 石城山県立自然公園登山道の標識 | 石仏 |

|

|

| 落ち葉の敷き詰められた登山道 | 竹林帯を進む |

山道に入ると周囲に展望は無くなり、淡々と坂道を登って行くと周囲は竹林帯に変わり、竹林帯を過ごすと小さなお堂のある伊賀口と石城神社の分岐に到着した。登山口からは約20分の行程である。まずはお堂にお参りし、石城神社に向かう道を進むと次の分岐が現れるが、ここでも山頂まで400mの標識に従い左の道を取る。

|

|

| お堂にお参りする | 標識に従い左の道を取る |

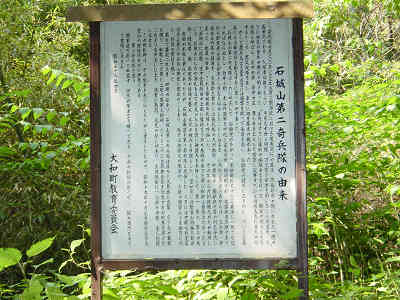

すぐに西水門への分岐を過ごし、石城神社に向かって行くと左手に石城山奇兵隊の由来の書かれた説明板と第二奇兵隊本陣跡を眺めることができる。また、右手に明治維新百年記念樹の石碑が建ち、その奥の顕彰碑には元総理岸信介氏が昭和19年10月、登山の際詠まれた詩が刻まれており、広場を抜けると本日の目的地の一つである石城神社に到着した。

|

|

| 第二奇兵隊本陣跡 | 奇兵隊顕彰碑 |

石城神社は574年に「石城宮」の勅額を賜り創建され、今年は数えて1436年目にあたるそうだ。神社本殿は昭和25年に重要文化財の指定を受けており、とても歴史ある建物である。

石城神社に参拝

さあ、いよいよ石城神社への初詣に向かう。手水鉢は寒気のため凍っているが、手を清めるには丁度良いみたいだ。石城神社に参拝し、今年一年の無事を祈願した。神社では交通安全のお守りが配布されていたので一枚頂く、これで遠くの山に向かっても大丈夫だ。

|

|

| 交通安全のお守りが配布されていた | 藁葺き屋根の山門を潜る |

神社を出発し、藁葺き屋根の山門を潜り、南東方面の展望が優れている石城弘法大師堂前に向かう。大師堂前は眼下を見晴らす展望地となっており、平生町大星山から上関町上盛山方面への展望が素晴らしく、眼下には田布施・平生の町並みが箱庭のように広がっている。

観音堂から平生・田布施・上関方面の展望

展望を楽しんだ後は舗装路を渡り、左手から続く神社巡りの周回道に入る。すぐ左手に荒神社を過ごし、この先の左手に宇和奈利社・磐山神社と続くので参拝も続く。本日は初詣ではあるが初詣でこんなに沢山の神社にお参りするのは初めての経験である。

|

|

| 神社巡りへの道 | 磐山神社 |

左手に20丁の石碑を見てその右手の日本(やまと)神社に向かう。手前には国歌に歌われている岐阜県特産天然記念物のさざれ石が置かれているのでしばらく眺める。神社からは東方面の展望が開けており、柳井の市街と瀬戸に浮かぶ笠佐島、遠くに周防大島の展望が広がっている。また、この神社の横には四季桜が植えられており、丁度この時期に花が咲くようだ。

|

|

| 日本神社 | 四季桜 |

元の道に戻り平坦な道を進んで行くと若宮社・物部(もののべ)神社・五十猛(いたける)神社と続く。その先で道は左右に分岐し、左の道を取ると高日神社(妙見社)の建つ石城山の最高峰、高日ヶ峰へ到着した。山頂からの展望は少し木に阻まれるが、少し下りた所が綺麗に刈り払われており、正面には柳井大平山、右手に三ヶ岳・琴石山と続き、更に右手には周防大島の山並みが続いている。

|

|

| 五十猛(いたける)神社 | 高日神社 |

大平山の左には銭壺山のアンテナがくっきりと見えており、その左手にもアンテナを頂いた山を見る事が出来る。これは大将軍山のようだ。昨年最後に登った銭壺山を新年最初に登った石城山から眺めるとは、これぞ山歩きの醍醐味である。

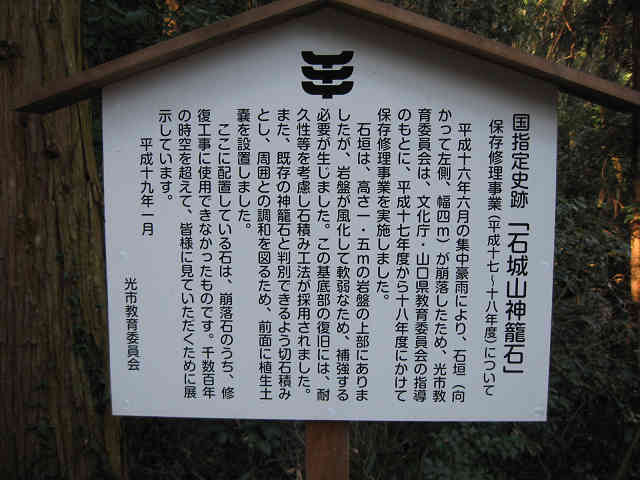

しばらく素晴らしい展望を楽しんだ後、展望地の横から周回道に戻って行く。高日神社にて神社巡りは終了となり、これから先は神籠石を眺めながらの散策が始まる。なお、「石城山神籠石」とは巨石を一列の帯状に並べて、山の中腹から八合目あたりをはち巻状に取り囲んでいる古代の大土木工事の遺跡である。

高日神社下からの展望

周回道に戻ると石城山県立自然公園史跡案内図が立っているので神籠石の配置をしっかり頭の中に入れ、更に進んで行く。右手に石仏と神籠寺宿坊跡の東坊標識を過ごすと妙見社の鳥居を潜り、鳥居の先からは階段道を下りて行く事になる。階段道を下り立った分岐の先で宿坊の中岸坊の標識を見て再び案内図を確認、東水門の標識に従い西方面に向かって進んで行く。

|

|

| 妙見社の鳥居 | 階段道を下る |

すぐに1年前に立てられた神籠石の説明板と左手には展示された神籠石を見る。間もなく東水門を過ごし足下に神籠石を眺めながら進んで行く。再び東方面に銭壺山と柳井大平山・三ヶ岳・琴石山の展望が開けるので小休止を取る。この先では一列に並べられた神籠石を眺めながら明るく快適で平坦な周回道を進んで行く。

|

|

| 神籠石の説明板 | 展示された神籠石 |

|

|

| 東水門 | 神籠石 |

周囲の展望が素晴らしいのでゆっくり眺めていると、北には周東物見ヶ岳、右手に向かって蓮華山・塔ヶ森、手前には田尻行者三山・遠くに高照寺山・氷室岳・再び手前に小行事多賀山とこの場所は周辺の山が一望の展望地であった。登山初年度には全く分からなかった周囲の山だが5年経過した現在、何となく周囲の山名が分かってきている事をとても嬉しく感じた。最後に眼下の集落を眺めた後周回道に戻る。

贅沢な展望

この先階段道を下りると右手に夜泣き石を過ごし、その先で神籠石の説明板の立つ北門に到着、この場所からは駐車場へも分岐している。説明板を過ごして更に周回道を進むと右手に龍石を過ごし、この先で急な階段道を下ると北水門に到着した。

|

|

| 夜泣き石 | 神籠石の撮影ポイント |

北水門からは登り返す事になり。再び神籠石を眺めながら西水門に到着、宿坊の西坊跡を過ごして進む。この付近から遠く北方面を眺めると林道先に豊後峰・天登山を眺める事が出来た。

|

|

| 龍石 | 北水門 |

階段道を進むとすぐに龍尾石を過ごし、この辺りから見下ろす西水門は高度差を感じる事が出来る。更に階段を登って行くと石城山休憩舎に到着、眼下には塩田地区から岩田駅に続く展望が箱庭のように広がっており、とてものどかな気持ちになる。

|

|

| 龍尾石 | 石城山休憩舎 |

この休憩舎の先から尾根道を伝って行くと四等三角点に出会う事が出来る。今回の目的の一つに三角点へのタッチも入っているため、入口の木に掛けてある「三角点まで2分、100m」の標識に従い進んで行く。周囲に大石を眺めながら登って行くとすぐに石城山の三角点に到着、記念写真を撮って下りていると1組の登山者とすれ違った。

|

|

| 休憩舎先から三角点に向かう | 石城山三角点 |

休憩舎まで下りて少し周回道を進み、西方面を眺めると下松の茶臼山を眺める事が出来た。更に神籠石を左手に眺めながら進み石城神社に到着、一周回りの散策が終了した。最後に大師堂前から平生・田布施方面の展望を眺めた後下山を開始する事にした。

|

|

| 休憩舎から岩田方面の展望 | 下松の茶臼山方面 |

石城神社に挨拶をし、広場を通り抜けて元来た道を下りて行く。お堂のところで伊賀口と三鍛冶屋口の分岐となり、帰りは良く踏まれている伊賀口コースを取る事にした。伊賀口コースも落ち葉の敷き詰められた道であり、竹林帯を過ごしていると太刀剣砥石を過ごし、さらに少し先で石に穴の空いた喧嘩石を見る。

|

|

| 太刀剣砥石 | 喧嘩石 |

この先の竹林帯はますます坂の傾斜がきつくなり、ジグザグな坂道を下りて行くといきなり視界が広がり、眼下に集落が見えてきた。間もなく石城山伊賀口登山口の標識の立つ舗装路に到着、登山口には駐車場まで整備されている。

|

|

| 落ち葉の下山道 | 竹林帯を下る |

本日の登山口である三鍛冶屋登山口に向かって進んで行くと左手に中国歴史資料館三国志城を過ごし、交差点を左折し登山口まで帰り着いた。

|

|

| 伊賀口登山口の標識 | 三国志城の前を進む |

なお、伊賀口登山道の標識には山頂まで40分と書かれており、どちらのルートを通っても大して時間は変わらないようだ。石城山には三国志城の前の車道を通りそのまま車で石城神社の駐車場まで乗り入れる事も出来るので、時間のない場合または足に自信のない方でも神社に参拝する事が出来る。

また、田布施町宿井方面に下りる車道から眺める柳井方面の展望はとても素晴らしく、ぜひとも眺めて頂きたい展望の一つである。

光市のJR岩田駅から伊賀口コースに向かう行程は以下の通りである。

岩田駅前を出発し、岩田駅前交差点を渡り、右に大和病院を見て更に進むと分岐が現れる。この分岐は「石城山・三国志城」の標識に従い右の県道68号(光日積線)を取る。

|

|

| JR岩田駅前から北に向かう | 大和病院先の分岐を右に取る |

周囲に広がる田園風景を眺めながら県道を道なりに進むと、信号のある「源城交差点」に着く。交差点を柳井・田布施方面に向かって右折し、次の分岐も標識に従い右折する。

|

|

| 源城交差点を右折する | 次の分岐も右折する |

そのまま道なりに進んで行くと、正面に「石城山4km」の標識が現れる。この標識に従って左折するとすぐに目印の三国志城が右側に見えてくる。伊賀口コースの登山口はもう少し先の右手にある。

|

|

| 「石城山4km」の標識を見て左折する | 駐車場の整備された伊賀口登山口 |

石城神社

大師堂からの展望

四季桜

左から銭壺山・柳井大平山・三ヶ岳・琴石山

左から田尻行者山・高照寺山・氷室岳・小行司多賀山

階段横に続く神籠石

北門

龍石

北水門

石城山全景

![]() 前の山 銭壺山 を見る

前の山 銭壺山 を見る

![]() 次の山 小室井山 を見る

次の山 小室井山 を見る

登山口周辺の地図はこちら 石城山 登山口付近のMAP

石城山 5回目 6座 山口県の100山では 4番目

登山口 大和塩田登山口

ガイド本 中島篤巳著 山口県の山(発行所 山と渓谷社)

登山開始14:22 山頂到着15:08 下山開始16:46 下山終了17:12

登山時間 0:46 山頂滞在時間 1:38 下山時間 0:26

所要時間数 2:50

虎ヶ岳に引き続き大和町の石城山に登った。周囲からよく見えるテレビ鉄塔の乱立している山であるが、逆に周囲からよく見えるというのは展望がよいということだ。光市の小周防から県道下松・田布施線を田布施方面に向かい、束荷を過ぎて田布施方面に向かうと左手に三国志城を見る。更に300m程度進むと左上側に二本の石柱がありここを登山口とする。

|

|

| 塩田登山口 | 途中に標識が設置してある |

二匹の狛犬の間を通り抜けて山道に入ると急な石の坂が続き、登山初心者は最初から苦労した。道には落ち葉が敷かれておりよく滑る。最初からの急坂で初心者の身には堪える。ゆっくりゆっくり歩いて距離と高度を稼いで行く。

|

|

| 第二奇兵隊の本陣の説明板 | 第二奇兵隊本陣跡 |

石城神社までは思ったより大した距離ではなく、狛犬の登山口から神社までは40分の行程だった。この付近には第二奇兵隊の本陣があったらしく白井小助・木谷修蔵等の呼応により編成されたことなどが説明版に記載してある。石城神社の前を通り広場に出ると田布施・柳井方面が一望の展望地に出た。

|

|

| 石城神社 | 田布施・柳井方面の展望 |

しばらく景色を堪能した後、歩き出すとすぐ先に国歌「君が代」に歌われているさざれ石が展示してあった。さざれ石は岐阜県の天然記念物との説明があった。

|

|

| 国歌に歌われている「さざれ石」 | 石城山最高峰の高日神社にて |

石城山最高峰の高日神社を経由し、神籠石を見ながら周辺を散策していると道に迷いそうになった。周囲は休憩所も整備してあり絶好のハイキングコースとなっている。最後にテレビ塔の立っているところを見て石城神社に参拝すると宮司さんと出会い、宮司さんと雑談を交わした後、帰ろうとすると宮司さんより絵はがきを頂いた。

|

|

| 石城神社に参拝 | テレビアンテナ |

|

|

| 龍岩 | 奇兵隊の石碑 |

石城山全景

さざれ石

石城神社

神籠石(こうごいし)

![]() 前の山 虎ヶ岳 を見る

前の山 虎ヶ岳 を見る

![]() 次の山 大星山・箕山 を見る

次の山 大星山・箕山 を見る

登山口周辺の地図はこちら 石城山 登山口付近のMAP