トップに戻る 2013年に登った山リストへ戻る 山名アイウエオ順

2013年3月23日

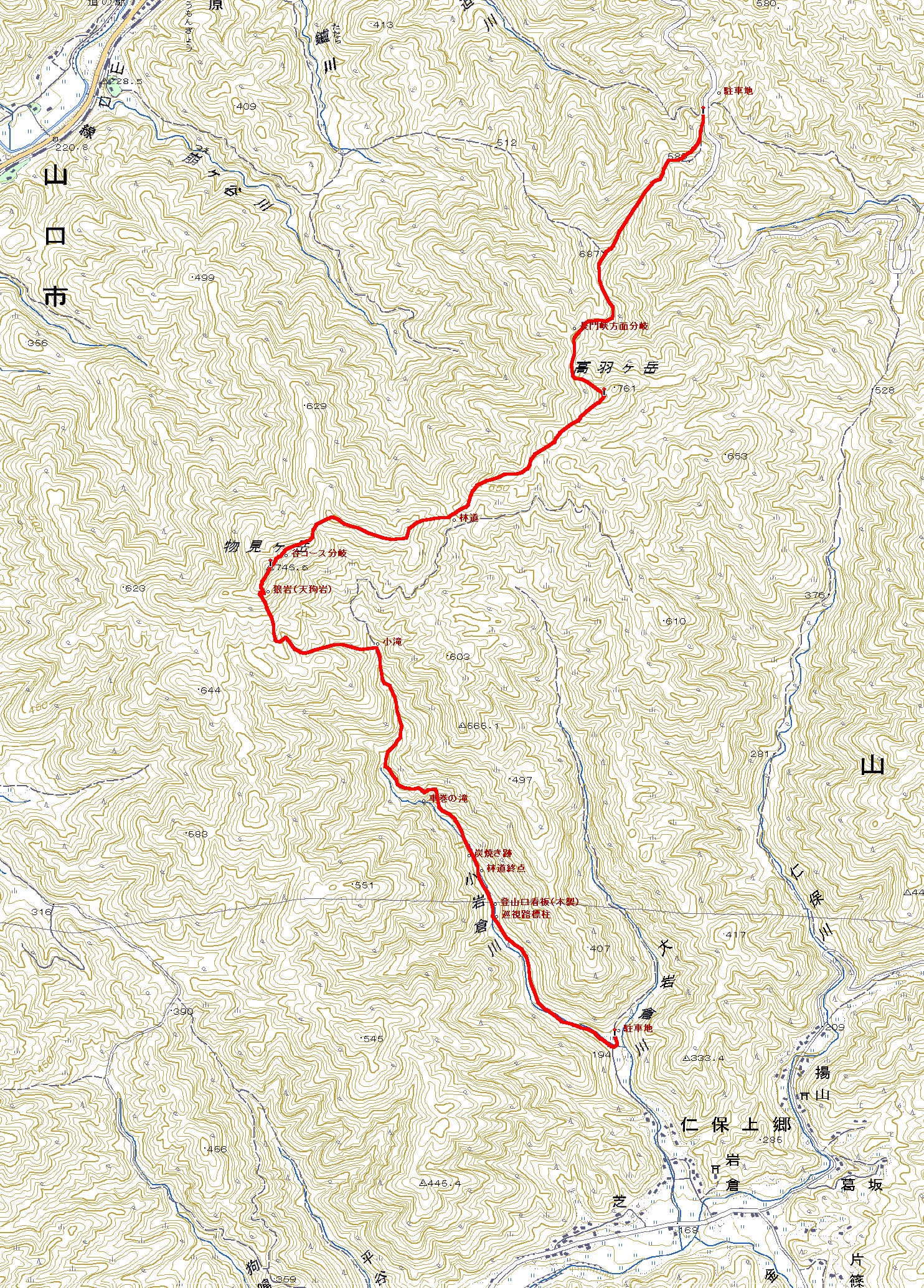

緑資源幹線林道登山口 →0:25→ 687mピーク →0:25→ 長門峡方面分岐

→0:30→ 高羽ヶ岳 →0:20→ 岩倉峠(林道出合) →0:40→ 篠目谷コース分岐

→0:06→ 物見ヶ岳 →0:04→ 狼岩(天狗岩) →0:30→ 小滝 →0:30→ 車巻の滝

→0:10→ 林道終点 →0:20→ 仁保岩倉コース登山口駐車場

全歩行時間 4時間 0分

「防長山野へのいざない」の著者金光さん、「山口県の山(山と渓谷社)」の著者中島先生のご案内により、緑資源幹線林道(通称大規模林道)を登山口とし、山口市の高羽ヶ岳から物見ヶ岳へ縦走し、私が前回登山の際(2005年)見ていなかった狼岩(天狗岩)の展望地を経由、車巻(くるまき)の滝を眺めて仁保岩倉地区へ下るコースを採る。

まず山口市仁保の岩倉地区へ行き、下山予定地である大岩倉川と小岩倉川の合流点付近へ4台の車の内2台を配置する。この入口には「物見ヶ岳」登山口、「ちょっと深いけどがんばれ!」の案内が掛けてあった。

|

|

| 道の駅「仁保の郷」前の井開田交差点を北上する | 大岩倉川に架かる橋の手前を左折 |

なお、岩倉地区への行程は、道の駅「仁保の郷」の前を出発、国道376号をわずかに西へ進み井開田交差点を右折し県道123号に入る。そのまま県道を北上し、犬鳴山・自然道場ふれあい館を左に過ごす。井開田交差点から約6.5km進んだところの仁保上郷の岩倉地区で、大岩倉川に架かる橋の手前を左折する。

|

|

| 川沿いを進む | 物見ヶ岳の仁保岩倉コース登山口 |

そのまま川沿いを進むと、約900m余り進んだところで林道が左右に分岐する。左の道を進むと物見ヶ岳へ続く登山道となるが、分岐の右に広い場所があるので、この地点を下山場所とし、車を配置した。

|

|

| 木戸山トンネルに入る | 道の駅「長門峡」前を通過 |

登山口の大規模林道へは、道の駅「仁保の郷」から国道376号を西へ進み、仁保入口交差点を右折し国道9号を津和野方面へ向かう。木戸山トンネルを抜け、道の駅「長門峡」前を通過する。

|

|

| 築地橋の「緑資源幹線林道」へ向かって右折 | 「緑資源幹線林道」を南下する |

この道の駅「長門峡」を登山口への起点とすれば、道の駅から徳佐方面へ約2.5km進んだところで、JR山口線に架かる築地橋を渡り、更に300m進むと右に「緑資源幹線林道」への分岐が見えてくる。

|

|

| 境界案内の右が登山口(写真をクリツク) | ガードレール横から登山開始(写真をクリツク) |

登山口へはこの分岐を右折して林道を南下する。ただし、この先で築地バス停が見えてくれば明らかに行き過ぎなので要注意。さて、林道は広く安心して走れるのだが、途中には落石などもあるので慎重に進む。国道の分岐から約3.5km進むと前方に「山口市」の境界の案内が見えてくる。右に「大規模林道終点」の標柱を確認すれば、わずかに手前右(西)側に「縦走入口」の案内が掛けてある。

|

|

| 入口は中央部のみ踏まれている | やがて道は広くなる |

周辺の安全な位置に車を置き、ガードレール先の西に続く山々を眺めて登山を開始する。足下に金属製のピンのようなものが打ち込まれているが、これは山仕事に使われるものだろうか。

|

|

| 進路は右へ向き、山腹につけられた道を進む | 尾根鞍部へ向かう |

左右に自然林を眺めながら落ち葉の堆積した尾根道を進む。間もなく檜や松の混在した道となり、足下にコンクリート製の石杭が見えてくると、進路は右へ向く。ここで尾根から離れて山腹につけられた道に入り、緩やかに高度を上げる。

|

|

| 尾根鞍部から尾根道を進む | 明確な登山道 |

周囲には目印のテープが多く巻いてあり、この付近では迷いようがない。但し、周辺の木々の背が高く展望は全く無い。やがて尾根の鞍部へ到着し、この先尾根道を辿る。周囲は冬枯れの自然林なので、展望はないがとても明るい。

|

|

| 王子造林の石杭を過ごす | 境界見出標 |

王子造林の石杭を通過した先で笹が増えるが、踏み跡を辿れば大丈夫。木に打ち込まれた赤い境界見出標を過ごし、南方面の展望が開けると、尾根の肩の先にこれから目指す高羽ヶ岳が見えてきた。

|

|

| 進むほどに背の高くなる笹藪 | 足下に岩を過ごす |

進むほどに背の高くなる笹藪は、とても懐かしい感覚で、簡単な笹藪こぎを楽しめるのもこの縦走路の楽しみ方である。足下にアクセントの岩を通過し、5分も歩けば王子造林の石杭を過ごし、687mピーク手前に着くと、高羽ヶ岳の勇姿が現れる。これは感動的な姿であり、高羽ヶ岳には標高点と山頂の二つのピークのあることがよく分かる。

|

|

| 高羽ヶ岳 | 687mピークへ続く笹 |

高羽ヶ岳方面の展望

更に笹の茂る道を登り687mピークへ着くと、背後に木の間越しながら黒獅子山、大蔵ヶ岳等の展望が広がる。但し、目指す高羽ヶ岳は笹に覆われている。ピークを出発、坂を下って鞍部へ下り立ち、すぐに登り返す。

|

|

| 687mピークから眺める風景 | 鞍部から登り返す |

次のピークから尾根道に沿って西へ進路を採ると、南に高羽ヶ岳がとても近くなっている。やがて右に長門峡方面へ続く道を過ごすが、この道は2005年7月に下った懐かしい道である。この先は前回も通った道だが、全く覚えていないのは恥ずかしい限りである。

|

|

| 高羽ヶ岳が近い | 長門峡へ続く分岐点 |

緩やかな傾斜の尾根道を進み、鞍部から登り返す。坂の傾斜がきつくなるのは山頂の近い証拠、笹の勢いが増し、最後の笹を抜ければ高羽ヶ岳の山頂へ到着した。狭く平坦な山頂は、我々8名程度が丁度良い広さのようだ。

|

|

| 急な坂を登る | 高羽ヶ岳山頂 |

高羽ヶ岳の山頂風景

周囲の木々の背が高く、見えているのは761m標高点ピークくらいだが、空は青く気持ち良い。ここでのんびり昼食タイム、暫し歓談の後、山頂を出発する。南西へ向けて笹の道を下れば再び自然林の下へ。

|

|

| 笹の先に761m標高点 | 無人の山頂 |

この先長い下りが続き、しばらく歩いていると、遠く前方にピークが見えてきた。高羽ヶ岳から20分も下ると林道へ到着、この付近が岩倉峠である。峠の案内を過ごし、前方(西)へ続く踏み跡を確認する。このあたり落ち着いて慎重に捜せば、目印を見つけることができる。

|

|

| 木の間越しに物見ヶ岳 | 林道に下りる |

|

|

| 岩倉峠 | 斜面に向かう |

少々踏み跡は薄いが、急な坂に取り付き、少しずつ高度を稼ぐ。ここでは林道歩きはないので、林道に出ない方が順路である。さて、斜面につけられた道を辿り、やがて尾根へ出れば明確な道となる。

|

|

| 尾根道手前 | 快適な尾根道歩き |

足下にミヤマシキミの花を眺め、緩やかな傾斜の尾根道歩きが続く。241と彫られた石杭の先で坂を下り、一旦鞍部へ下る。この鞍部から急な坂へ立ち向かうことになる。登るほどに坂の傾斜が増すのは、山頂が近い証拠でもある。

|

|

| 鞍部に下りて登り返す | 明るい坂を登る |

明るい日差しを浴びながらの登山は、とても気持ちの良いものである。大岩を右に過ごし、この先のピークへ着けば、篠目へ続く谷コースが右へ分岐している。この道は、やはり2005年に物見ヶ岳へ登った際、採ったコースである。

|

|

| 右に大岩 | 右に篠目からの谷コースが合わさる |

左に大岩を過ごし、少し下って最後の坂を登れば、二等三角点の置かれた物見ヶ岳の山頂へ到着した。平坦で狭い山頂からは南にアンテナの立つ山口尾、右岳ヶ岳、大平山などを眺めることができる。また、北東には先ほどまでいた高羽ヶ岳が、美しい山頂部を見せている。

|

|

| 物見ヶ岳山頂 | 高羽ヶ岳 |

|

|

| 全員集合 | 南の展望 |

物見ヶ岳の山頂と周囲に広がる風景

山頂にて記念撮影の後、私の最大の目的である狼岩(天狗岩)へ向かう。笹の道をわずかに下れば展望広がる狼岩の上に立つ。何故2007年にはこの距離を歩けなかったのか、登山初心者のなせる技なのだろう。狼岩からは周囲に素晴らしい展望が広がっており、これはいつまで眺めていても見飽きない。長い時間狼岩の上に立ち、美しい展望を満喫した。

|

|

狼岩と展望

狼岩から眺める風景

狼岩を過ごせば、滝巡りとなる。岩上から急な斜面を下るが、この岩を下から見上げると、その大きさに圧倒されるほどである。この先から急な下り坂へ向かうが、踏み跡は確かだし、手かがりの木もあるので慎重に下れば大丈夫。

|

|

| 狼岩を出発 | 下から眺める狼岩 |

狼岩の下にも大岩を過ごすが、やはり下から眺める大岩も大きい。やがて坂の傾斜が緩めば進路は左(東)方向へ変わり、植林帯の下に続く谷を辿る。間もなくおむすびのような丸っこい岩を過ごし、少しずつ高度を下げる。

|

|

| 狼岩の下にも大岩を見る | 進路は左へ向く |

|

|

| 植林帯の下を進む | おむすび岩 |

やがて沢沿いに下り始めると、周囲に石組みの跡を見つけることができる。周辺に生活の跡を見つけながら谷を下り、やがて小滝の前に着く。ここで進路は南へ変わり、沢沿いを下る。

|

|

| 石組みが残る | 小滝の先から沢沿いを下る |

|

|

| 美しい滝が多い | ミニ岩海 |

植林帯の下につけられた山道は山腹につけられたものもあり、狭い箇所は慎重に下る。再び右に美しい滝を過ごし、山仕事のためにつけられた木の橋を渡る。まるでミニ岩海状の場所を通過するが、ひとつ一つの岩が小さく、岩海というより石海と言った方が的確かも知れない。

|

|

| 車巻の滝への案内 | 車巻の滝 |

美しい車巻の滝

この先で車巻(くるまき)の滝の案内に従い、斜面を下ってみると眼下に大きく美しい滝を観賞することができた。しばらくの滝観賞の後、下山を続ける。沢沿いを下り、右に大規模な炭焼きの跡が見えてきたら対岸へ渡る。

|

|

| 大規模な炭焼きの跡 | 沢を渡る |

|

|

| 林道終点の広場 | 林道を下る |

着いたところは平坦な場所で林道終点のようだ。コンクリート製の橋を渡れば明確な林道に着き、この先平坦な林道歩きが続く。物見ヶ岳への登山口案内や順路の標柱を過ごせば林道終点から30分で駐車地へ到着、全員無事に登山を終了した。

687mピークから眺める展望

高羽ヶ岳山頂

物見ヶ岳山頂風景

物見ヶ岳山頂から南の展望

狼岩から眺める風景

穏やかな滝

車巻の滝

![]() 前の山 石屋形羅漢山 を見る

前の山 石屋形羅漢山 を見る

![]() 次の山 生駒山 を見る

次の山 生駒山 を見る

登山口周辺の地図はこちら 山口県山口市 高羽ヶ岳 登山口付近のMAP